Роман Джека Лондона «День пламенеет» («Время-не-ждёт»): Часть вторая. Глава XIII

В следующее воскресенье человек, лошадь и собака снова рыскали по холмам Пиедмонта. И снова Пламенный и Диди катались вместе. Но на этот раз ее удивление при встрече с ним носило оттенок подозрения, вернее, удивление ее было иного порядка. В прошлый раз встреча произошла совершенно случайно, но вторичное его появление среди ее любимых холмов трудно был приписать случаю. Она дала почувствовать свои подозрения, а он, вспомнив о виденной им вблизи Блэр-Парка большой каменоломне, экспромтом выдумал объяснение: он подумывал купить эту каменоломню. Эта мысль была внушена ему кирпичным заводом, в который он вложил деньги. Недурная мысль, решил он, ибо она позволяла ему предложить Диди проехаться с ним и осмотреть каменоломню.

И снова он провел несколько часов в ее обществе. Она держала себя так же, как и в прошлый раз, естественно и непринужденно, смеялась, как добрый товарищ, с неослабевающим энтузиазмом болтала о лошадях, подружилась с угрюмым Волком и изъявила желание проехаться на Бобе, в которого она, по ее словам, влюбилась еще больше. Но тут Пламенный запротестовал. Боб знал массу опасных фокусов, и он, Пламенный, разрешил бы испробовать его только своему злейшему врагу.

— Вы думаете, что я ничего не понимаю в лошадях, раз я — девушка? — возразила она. — Но я так часто летала с лошади, что теперь уж не слишком доверчиво к ним отношусь. Я бы не села на лошадь, которая сбрасывает ездока, для этого я достаточно поумнела. Я только таких и боюсь. Но вы сами говорите, что Боб не сбрасывает.

— Но вы не видели, как он выкидывает свои штучки, — убеждал Пламенный.

— Не забудьте, что я видела немало лошадей и на многих ездила. Мне пришлось приучать здесь Мэб к трамваям, локомотивам и автомобилям. Она была совсем диким жеребенком, когда попала ко мне. Ее приучили к седлу — и больше ничего. И я не испорчу вашей лошади.

Пламенный против воли уступил и в безлюдном месте переседлал лошадей.

— Помните — с ним нужно быть внимательным, — предупредил он, помогая ей сесть в седло.

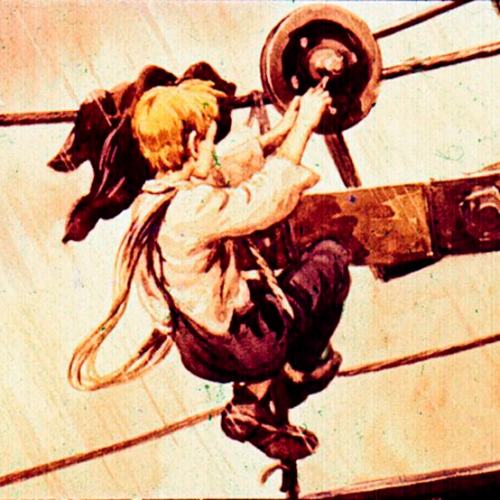

Она кивнула головой, а Боб насторожил уши, почувствовав на своей спине нового седока. Потеха началась быстро — слишком быстро для Диди, которая очутилась у Боба на шее, когда он повернулся и бросился в обратную сторону. Пламенный следовал за ней на ее лошади и наблюдал. Он видел, как она остановила Боба и, дернув повод и решительно пустив в ход левую шпору, немедленно повернула его назад.

— Будьте наготове! Дайте ему по носу хлыстом! — крикнул Пламенный.

Но Боб предупредил ее и снова повернулся. На этот раз ей с величайшим трудом удалось удержаться и не обхватить его шеи. Он еще решительнее понесся вперед, но она заставила его идти шагом, а затем, вонзив шпору, повернула назад. В ее манере обращаться с ним не было ничего женственного; ее приемы были повелительны — чисто мужские. После этого Пламенный уже не рассчитывал, что она откажется от испытания Боба. Эта манера обращаться с лошадью показала ему, что представляла собою Диди. И достаточно было взглянуть на ее серые глаза, в которых светилась досада на самое себя, достаточно было увидеть плотно сжатые губы, чтобы в этом убедиться. Пламенный молчал и только следовал за ней по пятам, предвидя новую выходку со стороны вспыльчивого Боба. Действительно, Боб снова повернулся — вернее, попытался повернуться, ибо не успел он сделать и пол-оборота, как хлыст ударил его по носу. От удивления и боли он немедленно опустил передние ноги, уже оторвавшиеся от земли.

— Здорово! — зааплодировал Пламенный. — Еще один-два удара, и он научится. Он слишком умен, чтобы лезть на удары.

Боб повторил попытку. Но на этот раз он сделал едва четверть поворота, как хлыст щелкнул его по носу и заставил опустить передние ноги. А затем, уже не пуская в ход шпор, она выпрямила его под угрозой хлыста.

Диди с торжеством посмотрела на Пламенного.

— Можно мне проехаться на нем? — спросила она.

Пламенный кивнул головой, и она понеслась по дороге. Он следил, пока она не скрылась за поворотом, а затем снова появилась на боковой дороге. Она действительно умела ездить, мелькнула у него мысль, и вообще она — молодчина! Вот настоящая жена! Рядом с ней почти все кажутся тряпками. И подумать только, что она целую неделю барабанит на машинке! Это не место для нее. Ей нужно хорошего мужа, нужно жить в довольстве, разодетой в шелка и бриллианты (это соответствовало его взглядам пограничника на то, что нужно любимой жене), иметь собак и лошадей и всякую всячину. «Ну, посмотрим, мистер Пламенный, что мы тут с вами можем сделать», — бормотал он про себя, а затем обратился к ней:

— Прекрасно, мисс Мэзон, прекрасно. Женщина, которая умеет ездить так, как вы, заслуживает самой лучшей лошади. Нет, не слезайте с Боба, и едем вместе на каменоломню. — Он усмехнулся. — Знаете, когда вы последний раз его хлестнули, он даже застонал тихонько. Вы слышали? А заметили вы, как он опустил передние ноги — словно наткнулся на каменную стену? Уж теперь-то он запомнит, что эта каменная стена всегда будет вырастать перед ним, как только ему взбредет в голову выкинуть свою штучку.

Распрощавшись с ней в тот день у ворот дороги, ведущей в Беркли, он отъехал за выступающую группу деревьев и оттуда следил за ней, пока она не скрылась из виду. Когда он повернул назад к Окленду, ему пришла в голову мысль, заставившая его горестно усмехнуться и пробормотать:

— А теперь мне ничего не остается, как купить эту проклятую каменоломню. Только этим и можно будет объяснить, почему я верчусь здесь, среди холмов.

Но каменоломня на некоторое время отступила на задний план, ибо в следующее воскресенье он ездил один. Ни в тот день, ни через неделю не видал он Диди, несущейся на своей гнедой лошади из Беркли.

Пламенный был вне себя от нетерпения и страха, но в конторе старался сдерживаться. В ней он не замечал ни малейшей перемены и сам решил следовать ее примеру. Жизнь текла по-прежнему однообразно и монотонно, но теперь это сводило его с ума. Пламенный был возмущен этим миром, где мужчина не мог обращаться со своей стенографисткой, как со всеми остальными мужчинами и женщинами.

«Какой толк иметь миллионы?» — спросил он себя однажды, когда она выходила из комнаты после диктовки.

Когда третья неделя подходила к концу и близилось еще одно воскресенье, Пламенный решил заговорить, будь то в конторе или где угодно. Он приступил к делу просто, со свойственной ему прямотой. Она только что закончила свою работу с ним и, взяв портфель и карандаши, собралась уходить, когда он сказал:

— Ах, еще одна вещь, мисс Мэзон; я надеюсь, вы ничего не имеете против, если я буду говорить откровенно и прямо. Вы всегда казались мне разумной девушкой, и я не думаю, что вас обидят мои слова. Вы знаете, как давно вы служите в конторе — уже во всяком случае несколько лет, — и вы знаете, что я всегда держался с вами просто и бесхитростно. Меня вы не можете назвать… дерзким. Так как вы служили в моей конторе, я старался быть еще осторожнее, чем если бы… если бы вы у меня не служили… вы понимаете? Но все-таки я же остаюсь человеком. Я — одинокий парень… не подумайте, что я напрашиваюсь на жалость. Этим я просто хочу объяснить вам, какое значение имели для меня те две прогулки с вами. А теперь, я надеюсь, вы ничего не будете иметь против, если я вас спрошу: почему вы не ездили эти два последних воскресенья?

Он замолчал и почувствовал себя очень неловко, его бросило в жар, пот капельками выступил на лбу. Она не сразу заговорила. Тогда он подошел к окну и приоткрыл его.

— Я ездила… — ответила она, — в другом направлении…

— Но почему?.. — он не докончил вопроса. — Продолжайте и будьте со мной откровенны, — настаивал он. — Говорите так же откровенно, как говорил я. Почему вы не поехали к Пиедмонским холмам? Я искал вас повсюду.

— Вот как раз поэтому. — Она улыбнулась и секунду смотрела ему прямо в глаза, потом опустила ресницы. — Ведь вы же понимаете, мистер Харниш.

Он мрачно покачал головой.

— Понимаю и не понимаю. Я ведь совсем не привык к городским нравам. Тут в городе многое считается неприличным, и я обычаев не нарушаю, пока мне этого не захочется.

— А если захочется? — быстро спросила она.

— Тогда нарушаю. — Он плотно сжал губы, но через секунду уже смягчил свои слова. — Вернее, большей частью нарушаю. Но сейчас я говорю о таких вещах, которых вы не можете делать, хотя ничего плохого в этом нет и никому они не вредят, — например, ваши прогулки.

Несколько минут она нервно играла карандашом, видимо, обдумывая ответ, а он терпеливо ждал.

— Эти прогулки, — начала она, — их нельзя назвать… правильными. Я предоставляю вам самому судить. Вы знаете свет. Вы, мистер Харниш, миллионер…

— Игрок, — грубо вставил он.

Она кивнула головой, принимая его термин, и продолжала:

— А я стенографистка в вашей конторе…

— Вы в тысячу раз лучше меня… — попробовал он вмешаться, но она сейчас же его перебила:

— Не в этом дело. Тут следует принять во внимание самую простую вещь. Я работаю на вас. Вопрос не в том, что можете подумать вы или я, а что подумают другие. И, право, мне не нужно распространяться на эту тему. Вы сами знаете.

Ее холодная деловая речь противоречила ее виду — по крайней мере, так казалось Пламенному, смотревшему на взволнованную женщину. Она тяжело дышала, а на щеках ее вспыхнул слабый румянец.

— Мне жаль, что я спугнул вас с любимых мест для прогулок, — сказал он без всякой цели.

— Вы не спугнули меня, — возразила она с жаром. — Я не какая-нибудь глупенькая школьница. Я уже много лет забочусь о себе сама и делаю это без всякого страха. Мы провели вместе два воскресенья, и, конечно, я не боялась ни Боба, ни вас. Дело не в этом. Не за себя я боюсь, но люди заставляют считаться с их мнением. В этом-то и беда. Вопрос в том, что будет говорить свет обо мне и моем хозяине, встречающихся каждое воскресенье и разгуливающих по холмам. Это нелепо, но это так. Я бы могла ездить с одним из клерков, не вызывая никаких замечаний, но с вами — нет.

— Но никто об этом не знает, да и знать никому не нужно! — воскликнул он.

— Это еще хуже — знаешь, что ни в чем не виновата, и все-таки крадешься закоулками, чувствуя себя так, словно делаешь что-то скверное. Было бы лучше и честнее открыто…

— Пойти как-нибудь позавтракать со мной, — сказал Пламенный, угадывая смысл ее неоконченной фразы.

Она кивнула головой.

— Я не то хотела сказать, но и это подходит. Я предпочла бы совершить какой-нибудь бесстыдный поступок так, чтобы все об этом знали, но не делать что-нибудь украдкой и попасться. Это не значит, что я напрашиваюсь на завтрак, — прибавила она с улыбкой, — но, конечно, вы понимаете мое положение.

— Тогда почему бы вам не ездить со мной открыто, не скрываясь? — настаивал он.

Она покачала головой; ему показалось, что он уловил оттенок сожаления, и внезапно его охватило безумное влечение к ней.

— Послушайте, мисс Мэзон! Я знаю, вам не нравится вести такие разговоры в конторе. Мне — тоже. Я думаю, в этом-то все дело: считается, что человек должен говорить со своей стенографисткой только о делах. Поедемте вместе в следующее воскресенье, и тогда мы можем об этом переговорить и прийти к какому-нибудь заключению. Там, среди холмов, можно говорить не только о делах. Я думаю, что вы уже достаточно меня знаете… знаете, что я — человек честный… Я… Я уважаю и почитаю вас, и… все такое, и я… — Он начал запинаться, а рука, лежавшая на конторской книге, заметно дрожала. Он постарался взять себя в руки. — Так сильно я никогда ничего не хотел в своей жизни… Я… я… я не могу объяснить, но это так. Ну, вот и все. Согласны вы? В следующее воскресенье? Завтра?

Он и не подозревал, что молчаливое согласие было вызвано каплями пота на его лбу, его дрожащей рукой и всем его расстроенным видом.