Роман Джека Лондона «День пламенеет» («Время-не-ждёт»): Часть первая. Глава IV

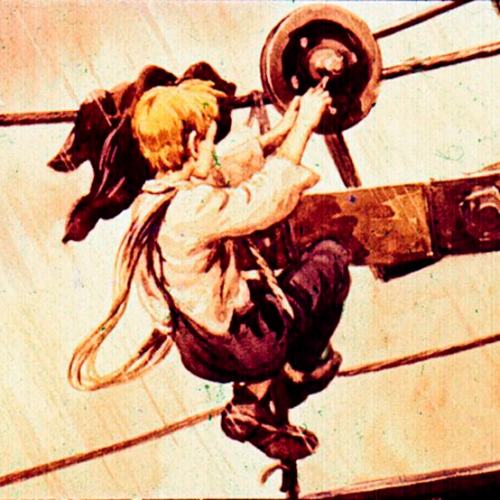

На реке, где дорога была гладко убита и в лыжах надобности не было, собаки делали в среднем шесть миль в час. Чтобы держаться наравне с ними, оба должны были бежать; Пламенный и Кама регулярно сменялись у шеста, так как здесь работа была тяжелая: приходилось управлять летящими санями и держаться впереди них. Сменившийся бежал за санями, время от времени прыгая на них для отдыха.

Работа была тяжелая, но возбуждающая.

Они летели, преодолевая пространство, стараясь нагнать время на убитой дороге. Позже им предстояло вступить на непроложенный путь, а тогда три мили в час — хорошая езда; нельзя будет ни отдыхать на санях, ни бежать за ними, а править шестом окажется делом легким, и к нему будет возвращаться на отдых ходок, выполнивший свою очередную работу, заключающуюся в том, чтобы проложить лыжами тропу для собак. В такой работе нет ничего возбуждающего. А еще впереди расстилаются пространства, где на протяжении многих миль придется пробираться среди хаотических ледяных глыб; там они будут довольствоваться двумя милями в час. Неизбежны и такие скверные переходы, где миля в час потребует гигантских усилий; правда, такой тяжелый путь тянулся лишь на короткие расстояния.

Кама и Пламенный не разговаривали. Самый характер работы препятствовал беседе, да и не склонны они были болтать за делом. Изредка, в случае необходимости, они обменивались односложными словами, а Кама по большей части ограничивался ворчанием. Время от времени одна из собак взвизгивала или рычала, но в общем упряжка держалась спокойно. Слышался только резкий, дрожащий скрип стальных полозьев, врезающихся в твердый снег, да треск несущихся саней.

Словно сквозь стену прошел Пламенный из шума и рева Тиволи в другой мир — мир мертвого молчания. Ничто не шевелилось. Юкон спал под покровом льда в три фута толщиной. Ни малейшего дыхания ветра. Даже мязга застыла в сердцах сосен, окаймлявших оба берега реки. Деревья, отягощенные снегом, застыли в абсолютном оцепенении. Большего груза их ветви не могли бы вынести. Малейшая дрожь сбросила бы снег, но снежное покрывало возлегало непоколебимым слоем. Сани были единственной движущейся точкой в царстве торжественного спокойствия, и резкий скрип полозьев только подчеркивал прорезаемое ими молчание.

Это был мир мертвый и серый. Погода стояла резкая и ясная; воздух был сух — ни тумана, ни изморози, однако небо раскинулось словно серая мантия. Объяснялось это тем, что хотя небо было безоблачно и ничто не омрачало яркости дня, но не было и солнца, дарующего яркие краски. Далеко к югу солнце медленно ползло по меридиану, но между ним и замерзшим Юконом вздымалась выпуклость земли. Юкон лежал в ночной тени, и день был, в сущности, длинными сумерками. Без четверти двенадцать, когда за широким поворотом реки открылась дорога к югу, солнце показало над горизонтом свой верхний край. Но оно поднималось не перпендикулярно. Оно ползло по кривой, так что в полдень едва отделилось от горизонта. Тусклое, бледное солнце. Оно не излучало тепла, и человек мог смотреть на него в упор, не прищуривая глаз. Едва достигнув полуденной точки, оно стало склоняться вниз, скрываясь за горизонтом, и в четверть первого снова надвинулись сумерки.

Люди и собаки бежали вперед.

Пламенный и Кама — оба были дикарями, когда дело касалось их желудков. Они могли есть не регулярно, в любое время и в любом количестве, при случае наедались по горло, а иногда делали большие переходы, обходясь совсем без еды. Что касается собак, им еда полагалась раз в день — они редко получали больше фунта сушеной рыбы. Они испытывали волчий голод и, однако, были в превосходном состоянии. Как и у волков — их предков — пищеварительный процесс протекал у них совершенно экономно. Малейшая частица поглощенной ими пищи превращалась в энергию. И Кама и Пламенный были им подобны. Потомки выносливых людей, они сами были выносливы. Весь их организм работал, как и у их первобытных предков, в высшей степени экономно. Небольшое количество пищи снабжало их чудовищной энергией. Ничто не растрачивалось. Человек, изнеженный культурой, исхудал бы и зачах за своей конторкой, сидя на той порции, какой держались Кама и Пламенный в моменты высшего физического напряжения. Они знали то, чего никогда не узнает человек за конторкой: что значит голодать все время так, чтобы в любую минуту есть с жадностью. Аппетит никогда их не оставлял и всегда был волчий; они с жадностью хватали все, что им попадалось, не ведая о несварении желудка. В три часа пополудни сумерки перешли в ночь. Высыпали звезды, резкие и яркие, а собаки и люди шли и шли вперед.

Они оба были неутомимы, а это отнюдь не был рекордный день, но лишь первый из шестидесяти. Хотя Пламенный провел ночь без сна, — ночь с танцами и попойкой, — казалось, нисколько на нем это не отразилось. Объяснение можно привести двоякое: во-первых, он был исключительно вынослив, а во-вторых, такие ночи редко выпадали на его долю. Проведем еще раз параллель между ним и клерком за конторкой: на последнего чашка кофе, выпитая на ночь, оказала бы действие более вредное, чем на Пламенного целая ночь, проведенная за попойкой.

Пламенный путешествовал без часов, определяя время каким-то подсознательным чутьем. Когда — по его расчетам — было шесть, он стал подыскивать местечко для стоянки. Дорога на повороте пересекала реку. Не найдя подходящего места, они направились к противоположному берегу, находящемуся на расстоянии мили. По дороге они встретили ледяную гряду, и им понадобился час тяжелой работы, чтобы перейти ее. Наконец Пламенный увидел то, что искал: мертвое засохшее дерево у самого берега. Сани въехали наверх. Кама удовлетворенно заворчал, и началась работа по устройству стоянки.

Разделение труда было образцово. Каждый знал, что он должен делать: Пламенный срубил топором сухую сосну, а Кама, вооружившись лыжами и другим топором, расчистил снег, на два фута покрывший лед Юкона, и нарубил льда для варки пищи. Кусок березовой коры пошел на растопку, и Пламенный принялся за стряпню; тем временем индеец разгрузил сани и выдал собакам их порцию сушеной рыбы. Мешки с пищей он подвесил высоко на деревья, чтобы волкодавы не могли их достать. Затем он срубил молодую сосну и обрубил все ветви. У самого костра он утоптал ногами мягкий снег и покрыл утоптанное место ветвями, и на эту подстилку бросил свой мешок с одеждой и мешок Пламенного; у Камы было два тулупа из кроличьих шкур, а у Пламенного только один.

Они работали без передышки, не тратя времени на разговоры. Каждый делал то, что требовалось. Ни одному не приходило в голову свалить часть работы на другого. Кама, заметив, что не хватает льда, пошел нарубить еще, а Пламенный снова воткнул в снег лыжу, опрокинутую собакой. Пока варился кофе, жарилось сало и приготовлялись оладьи, Пламенный нашел время поставить большой котел с бобами. Кама вернулся, присел на сосновые ветви и — в ожидании еды — стал чинить упряжь.

— Я думая, Скукум и Буга будут много подраться, — сказал Кама, когда они принялись за ужин.

— Следи за ними, — был ответ Пламенного.

Это были единственные фразы, какими они обменивались за едой. Один раз Кама с проклятьем вскочил и, схватив горящую головню, разогнал сцепившихся собак. В промежутках между глотками Пламенный подбрасывал куски льда в жестяной горшок, где они превращались в воду. Покончив с едой, Кама подбросил хворосту в огонь, нарубил дров на утро и, вернувшись к постели из сосновых веток, снова принялся за починку упряжи. Пламенный щедрой рукой нарезал сала и бросил в горшок с кипящими бобами. Мокасины у обоих были сырые, несмотря на лютый мороз. Когда им не нужно было больше оставлять оазиса из сосновых веток, они стянули с себя мокасины и повесили их на коротких палках сушиться возле костра; время от времени они их поворачивали. Когда бобы наконец сварились, Пламенный высыпал часть их в длинный мешок трех дюймов в диаметре и положил на снег, чтобы они замерзли. Бобы, оставшиеся в котелке, предназначались на завтрак.

Был уже десятый час, и они стали готовиться ко сну. Драки и стычки собак давно уже прекратились; усталые животные клубочком свернулись в снегу, прикрывшись пушистым волчьим хвостом. Кама развернул свои меха для ночлега и зажег трубку. Пламенный скрутил из коричневой бумаги папиросу. Затем они обменялись фразами — второй раз за весь вечер.

— Я думаю, мы сделали около шестидесяти миль, — проговорил Пламенный.

— Хм… я тоже думаю, — сказал Кама.

Они сняли свои парки, в которых были весь день, заменив их шерстяными куртками, и завернулись в мех. Они заснули моментально, едва закрыли глаза. Звезды искрились и дрожали в морозном воздухе, а окрашенные полосы северного сияния разливались, как лучи огромных прожекторов.

Было еще темно, когда Пламенный проснулся и разбудил Каму. Хотя северное сияние еще пылало, но день уже занялся. Разогретые оладьи с бобами, поджаренное сало и кофе — таков был их завтрак. Собаки не получили ничего; они сидели на снегу, обернув хвостами лапы, и издали пристально следили за людьми. По временам они беспокойно поднимали передние лапы, словно мороз зудел в ногах. Холод был лютый, по крайней мере шестьдесят пять градусов ниже нуля, а когда Кама голыми руками стал запрягать собак, ему приходилось несколько раз подходить к костру, чтобы отогреть немеющие концы пальцев. Вдвоем они нагрузили и связали сани, в последний раз погрели руки у костра, натянули рукавицы и погнали собак вниз с берега, к руслу реки. По расчетам Пламенного, было около семи часов, но звезды по-прежнему искрились как брильянты, и слабые зеленоватые полосы северного сияния все еще трепетали над головой.

Два часа спустя стало темно — так темно, что только инстинкт помог им не сбиться с пути; Пламенный понял, что время он определил правильно. Это была тьма, предшествующая рассвету, и нигде не бывает она гуще, чем на Аляске зимой. Медленно пробился сквозь мрак сероватый свет — сначала едва заметный, — и они чуть ли не с удивлением разглядели смутные очертания пути под ногами. Затем они могли рассмотреть ближайшую собаку, а потом и всю вереницу бегущих собак и полосы снега по обеим сторонам тропы. На секунду вырисовался ближайший берег и исчез; затем выступил вторично и на этот раз больше уже не исчезал. Через несколько минут медленно обрисовались очертания отдаленного берега на расстоянии мили от их пути, и можно было рассмотреть впереди и позади всю замерзшую реку, а слева широко раскинувшиеся хребты покрытых снегом гор. Тем дело и кончилось. Солнце не взошло. Серый свет так и остался серым.

Один раз путь саням пересекла рысь, пробежавшая под самым носом передовой собаки и скрывшаяся в белых лесах. Дикие инстинкты собак проснулись. Они испустили охотничий вой стаи, рванулись в сторону и бросились в погоню.

Пламенный с криком «Уа!» боролся с шестом; ему удалось перевернуть сани в мягкий снег. Собаки отказались от погони, сани были выправлены, и спустя пять минут они снова неслись по плотно убитому пути. Рысь была единственным живым существом, какое они встретили за два дня: она так быстро мелькнула и исчезла, что казалась призраком.

В двенадцать часов, когда солнце проглянуло из-за выпуклости земли, они остановились и развели костер на льду. Бобы замерзли, превратились в сплошную массу, напоминавшую по форме колбасу; Пламенный разрубил эту колбасу на куски, и они пообедали бобами, разогретыми на сковороде. Кофе они не пили. Он считал это излишней роскошью средь бела дня. Собаки перестали драться и серьезно наблюдали за людьми. Только к ночи получали они свою порцию рыбы. Днем они работали.

Мороз держался. Только железные люди могли путешествовать при такой низкой температуре. Кама и Пламенный были лучшими экземплярами своих рас. Но Кама знал, что его спутник — человек более сильный, и сам он с первого же дня был обречен на поражение. Он нисколько не уменьшал своих усилий, но это сознание угнетало. Перед Пламенным он преклонялся. Стоический, молчаливый, гордый своей физической доблестью, он находил все эти качества воплощенными в своем белом товарище. Этот человек превосходил всех остальных, он был божеством, и Кама мог только ему поклоняться — впрочем, ничем не обнаруживая своего отношения. Неудивительно, что раса белых людей победила, думал он, если она рождает таких, как этот. Какие шансы у индейцев против такой настойчивой, выносливой породы? Даже индейцы не путешествуют при такой низкой температуре, а ведь за ними — мудрость тысячи поколений; но вот появился этот Пламенный с теплого юга — и он оказался крепче их, смеялся над их страхами и десять-двенадцать часов в сутки был в пути. И этот Пламенный думал, что ему удастся в течение шестидесяти дней делать в среднем тридцать три мили в день! Подожди, пусть только выпадет снег, пусть только потянется непротоптанный путь или хрупкий лед, обрамляющий открытую реку!

Между тем Кама не отставал от Пламенного. Он никогда не ворчал, никогда не уклонялся. Шестьдесят пять градусов ниже нуля — большой холод [65 градусов ниже нуля по Фаренгейту соответствуют морозу в 43 градуса по Реомюру или в 54 градуса по Цельсию]. Раз вода замерзает при тридцати двух выше нуля — шестьдесят пять ниже означает девяносто семь градусов ниже точки замерзания. Более ясное представление можно получить путем сравнения температур. Сто двадцать девять градусов тепла — сильная летняя жара, однако эта температура равна всего девяноста семи градусам выше точки замерзания. Путем такого сравнения можно получить слабое представление о холоде, в каком путешествовали Кама и Пламенный при дневном свете и в темноте.

Кама отморозил кожу на скулах, хотя он растирал все время щеки; они потемнели и болели. Кроме того, он застудил легкие — опасная штука, — основная причина, почему человек не должен слишком напрягаться на открытом воздухе при температуре шестьдесят пять ниже нуля. Но Кама никогда не жаловался, а Пламенный пылал, как доменная печь: под его шестью фунтами кроличьих шкур ему было так же тепло спать, как его спутнику под двенадцатью.

За второй день они сделали больше пятидесяти миль, а на ночь расположились неподалеку от границы между Аляской и Северо-Западной Территорией. Остальной путь, за исключением последнего короткого пробега по Дайя, находился на территории Канады. Пользуясь тем, что дорога хорошо утоптана и снег не шел, Пламенный рассчитывал на четвертую ночь разбить лагерь на Сороковой Миле. Он поделился своими соображениями с Камой, но на третий день температура стала подниматься, и они поняли, что нужно ждать снега: на Юконе всегда теплеет, когда идет снег. Кроме того, в тот день на пути попались хаотические ледяные глыбы, тянувшиеся на расстоянии десяти миль, и им без конца приходилось перетаскивать на руках через льдины нагруженные сани. Собаки почти никакой пользы не приносили, но они вместе с людьми были измучены тяжелым переходом. Им пришлось лишний час провести в пути и нагнать только часть потерянного времени.

Проснувшись наутро, они увидели, что одежда их покрыта слоем снега в девять дюймов толщины. Собаки были погребены под снегом и с большой неохотой покинули свои уютные гнезда. Этот выпавший снег затруднял путешествие. Полозья саней не скользили по нему, а один из людей должен был идти впереди и пробивать тропу лыжами, чтобы собаки не проваливались в снег. И снег этот отличался от снега в странах с умеренным климатом. Он больше походил на сахар. Подброшенный вверх — он разлетался со свистящим шумом, как песок. Жесткие сухие снежинки не сцеплялись между собой, и из них нельзя было скатать снежный шар. Снег состоял не из хлопьев, а из кристаллов, крохотных ледяных кристаллов. Скорей то был не снег, а иней.

Погода стояла теплая, не больше двадцати градусов ниже нуля, и путники, с поднятыми наушниками и болтающимися рукавицами, обливались потом. В ту ночь им не удалось попасть на Сороковую Милю, а когда на следующий день они прибыли в лагерь, Пламенный задержался там на одну минуту, чтобы захватить почту и добавочный провиант. На следующий день они расположились лагерем в устье реки Клондайк. Начиная с Сороковой Мили они не встретили ни одной живой души, и им проходилось самим пробивать себе тропу. В ту зиму еще никто не ездил по реке на юг от Сороковой Мили, и возможно, что за всю зиму они были единственными путешественниками. В те дни Юкон был пустынной страной. Между рекой Клондайк и Солт-Уотер у Дайя пролегло шестьсот миль покрытой снегом пустыни, и только в двух пунктах на протяжении пути Пламенный мог встретить людей: на Шестидесятой Миле и в Форте Селькирк — уединенных глухих торговых станциях. Летом можно было встретить индейцев в устьях рек Стюарт и Уайт и на озере Ле-Барж, но Пламенный знал, что зимой они уходят за стадами оленей назад в горы.

В ту ночь, расположившись в устье реки Клондайк, Пламенный, окончив вечернюю работу, не лег спать. Будь здесь белый человек, он поделился бы с ним своими ощущениями. Он привязал свои лыжи, оставил собак, свернувшихся в снегу, и Каму, тяжело дышавшего под кроличьими шкурами, и взобрался на плоскогорье, тянувшееся над высоким берегом. Но сосны мешали ему смотреть; он двинулся дальше и поднялся на склон горы. Отсюда он мог видеть Клондайк, текущий с востока, и величественный изгиб Юкона; вниз по течению высилась огромная белая масса — гора Мусхайд, ясно вырисовывающаяся при свете звезд. Лейтенант Шватка дал ей название, но он — Пламенный — первый увидел ее, задолго до того, как этот неустрашимый исследователь перешел Чилкут и спустился вниз по Юкону.

Но Пламенный лишь мельком взглянул на гору. Его внимание сосредоточилось на широком плато, окаймленном глубокой рекой, — здесь легко можно было бы устроить удобные пристани для пароходов.

— Славное местечко для города, — пробормотал он. — Можно разбить лагерь на сорок тысяч человек. А нужна только золотая жила. — Некоторое время он размышлял. — Десять долларов на сковороду — и здесь будет такая толкотня, какой Аляска еще не видывала. А не здесь, так где-нибудь поблизости должна появиться жила. Мысль недурная — присматривать местечко для города.

Он постоял еще немного, глядя на уединенное плато и рисуя в своем воображении картину будущего. Мысленно он строил огромные торговые склады, трактиры и увеселительные заведения, длинные улицы с хижинами золотоискателей. А по этим улицам шли тысячи людей, перед складами стояли тяжело нагруженные сани, запряженные длинной вереницей собак. Он видел, как тяжелые сани тянулись по главной улице и вверх по замерзшему Клондайку, к тому воображаемому месту, где должна открыться жила.

Он засмеялся, прогнал видение, пересек плато и вернулся к лагерю. Он закутался в мех, но через пять минут открыл глаза и сел, удивляясь, что еще не спит. Затем посмотрел на индейца, спавшего рядом, на золу умирающего костра, на собак, свернувшихся в снегу и прикрывших носы своими волчьими хвостами, посмотрел на четыре лыжи, стоймя воткнутые в снег.

— Черт возьми, как меня разобрала эта жила! — прошептал он. Мысли его вернулись к покеру. — Четыре короля! — Он усмехнулся своим воспоминаниям. — Вот это была игра!

Он снова лег, натянул на уши мех, закрыл глаза и на этот раз заснул.