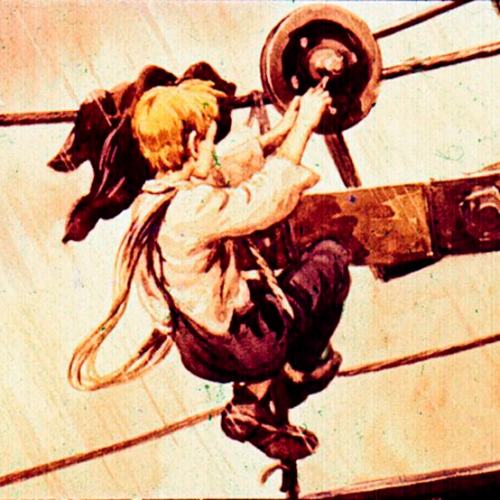

Роман Джека Лондона «День пламенеет» («Время-не-ждёт»): Часть первая. Глава II

Было два часа ночи, когда танцоры, проголодавшись, прервали танцы на полчаса. И как раз в эту минуту Джек Кернс предложил сыграть в покер. Джек Кернс был крупный мужчина с резкими чертами лица; это он, вместе с Беттлзом, сделал неудачную попытку основать почтовую контору в верхнем течении Койокука, далеко за Полярным кругом. Затем Кернс вернулся назад в свои конторы на Сороковой и Шестидесятой Миле и изменил планы, послав в Штаты за маленькой лесопильней и речным пароходом. Лесопильню уже везли на санях индейцы и собаки через Чилкутский проход; она должна была прибыть к Юкону ранним летом, после того как тронется лед. Позже, когда Берингово море и устье Юкона очистятся ото льда, ожидали прибытия парохода, нагруженного припасами.

Джек Кернс предложил покер. Француз Луи, Дэн Макдональд и Хэл Кэмбл (который прорезал канаву в Лосиной реке) — все трое не танцевали, так как для них не хватило женщин, — были склонны принять предложение. Они искали пятого партнера, когда из задней комнаты вынырнул Пламенный, держа в объятиях Мадонну, а за ним тянулся хвост танцоров. Услышав оклик игроков, он подошел к их столу в углу комнаты.

— Ты нам нужен, — сказал Кэмбл. — Везет тебе сегодня?

— Эту ночь счастье будет со мной, — с энтузиазмом ответил Пламенный; в ту же минуту он почувствовал, как Мадонна предостерегающе сжала его руку. Она хотела танцевать с ним. — Счастье-то со мной, но лучше я буду танцевать. Мне не хочется отбирать у всех вас деньги.

Никто не настаивал. Они приняли его отказ за окончательный, а Мадонна снова сжала его руку, чтобы увлечь вслед за остальными, отправившимися на поиски ужина. Но тут его настроение изменилось. Нельзя сказать, чтобы он не хотел танцевать, да и Мадонну обидеть он не намеревался, но это настойчивое пожатие возмутило в нем свободного мужчину. Он подумал, что совершенно не нуждается в том, чтобы какая-нибудь женщина им управляла. Сам он был любимцем женщин, хотя они в его глазах многого не стоили. Они были игрушками, отдыхом после крупной игры с жизнью. Он ставил женщин на одну доску с виски и картами и путем наблюдения выяснил, что значительно легче оторваться от выпивки и карт, чем от женщины, если только связался с нею по-настоящему.

Он был рабом самого себя, что естественно для человека со здоровым «я», но быть рабом кого-либо другого вызывало в нем бешеное возмущение и чуть ли не какой-то страх. Сладкое рабство любви было ему непонятно; влюбленные, каких ему случалось видеть, производили на него впечатление безумцев, а безумцы не стоили того, чтобы о них думать. Но товарищеские отношения с мужчинами отличались от любви к женщинам. В товариществе рабства не было. Товарищество — это честная деловая сделка между мужчинами. Мужчины друг друга не преследовали, вместе они несли риск путешествия по горам и рекам в погоне за жизнью и сокровищами. Не то в отношении между мужчиной и женщиной: один из них непременно должен был подчиниться воле другого. Товарищество — иное дело. В нем не было рабства; и хотя он — сильный человек — давал гораздо больше, чем получал, но он это делал не по обязанности, а великодушно отдавал свои дары — свой труд или героические усилия. Днями пробираться через перевалы, где бушует ветер, или брести по болотам, терпя укусы москитов, нести груз вдвое тяжелее, чем груз товарища, — во всем этом не было ни несправедливости, ни насилия. Каждый исполнял то, что мог. Такова была самая сущность дела. Одни люди сильнее других — верно; но поскольку каждый делает все, что в его силах, мена остается справедливой, деловой дух соблюден, и сделка никем не может быть опорочена.

Но с женщинами дело обстоит иначе. Женщины давали мало и требовали всего. Женщины готовы были привязать к себе тесемками от своего передника любого мужчину, дважды взглянувшего в их сторону. Взять, к примеру, Мадонну, которая зевала во весь рот, когда он завернул сюда, и пришла в восторг оттого, что он пригласил ее танцевать. Один танец — прекрасно. Но только потому, что он танцевал с ней один, два, несколько раз, — она ущипнула его за руку, когда ему предложили сесть за покер. Вот в этом-то — ненавистные тесемки от передника — первое из многих насилий, какие она совершит над ним, если он сдастся. Он соглашался с тем, что она славная женщина, здоровая, статная, красивая, и танцевала она прекрасно, но она была женщиной, с женским желанием пришпилить его к своему переднику, позорно связать по рукам и по ногам. Лучше покер. А кроме того, покер он любил не меньше танцев.

Он не поддался увлекающей его руке и сказал:

— Мне что-то захотелось дать всем вам взбучку.

Снова сдавили его руку. Она старалась обкрутить его своими тесемками. На секунду он стал дикарем, порабощенным вздымавшейся в нем волной страха и ярости. В этот бесконечно малый промежуток времени он походил на испуганного тигра, исполненного бешенства и ужаса в предвидении ловушки. Будь он только дикарем — он убежал бы прочь либо набросился на нее и уничтожил. Но в ту же самую секунду в нем шевельнулись зачатки дисциплины, с давних времен сделавшие человека несовершенным социальным животным.

Такт одержал верх, и, глядя в глаза Мадонны, он с улыбкой сказал:

— Пойди поешь. Я не голоден. А после мы опять будем танцевать. Время еще раннее. Ступай, старушка.

Он высвободил свою руку, шутливо подтолкнул ее в плечо и повернулся к игрокам.

— Чур, только без ограничений… Я буду жарить вовсю…

— Что нас ограничивает? Только крыша… — сказал Джек Кернс.

— К черту крышу…

Элем Харниш бросился на стул, хотел было вытащить свой мешок с золотом, но передумал. Мадонна секунду дулась, потом присоединилась к другим танцорам.

— Я принесу тебе сандвич, Пламенный, — крикнула она через плечо.

Он кивнул головой. Она улыбнулась в знак прощения. Он избежал тесемок и не слишком резко оскорбил ее чувства.

— Давайте играть на марки, — предложил он. — Эти зерна вечно звенят по столу. Как вы думаете?

— Я согласен, — ответил Хэл Кэмбл. — Моя пусть идет в пятьсот.

— Моя также, — заявил Харниш, а вслед за ним назначили цену на свои марки и остальные; француз Луи оказался самым скромным, оценив каждую в сто долларов.

В те времена на Аляске не было мошенников и шулеров. Игра велась честно, люди доверяли друг другу. Слово игрока значило не меньше его золота. Марка — плоский, продолговатый, сплавленный кусочек — стоила, быть может, цент, но если кто-либо, играя на марку, оценивал ее в пятьсот долларов — она шла в пятьсот. Тот, кто ее выигрывал, знал, что игрок, поставивший эту марку, выкупит ее, отвесив на весах золотого песку на пятьсот долларов. Марки были различных цветов, и не трудно было найти их владельцев. При этом в те ранние дни Юкона никому и в голову не приходило играть на наличные. Человек мог ставить на карту все, чем он владел, и не имело значения, где находится его имущество и в чем оно заключается.

Харниш снял колоду, и ему выпало сдавать. При этом в добром предзнаменовании он, тасуя карты, крикнул половых, чтоб поставили выпивку всем собравшимся. Сдавая первую карту Макдональду, сидевшему по левую руку от него, он закричал:

— Отправляйтесь в преисподнюю вы все, малемуты, бродяги и сивашские щенки! Принимайтесь за работу! Подтяните постромки! Навалитесь и натяните лямку! Хоп-ля! Уа! Трогаемся в путь! Говорю вам всем просто и ясно: сегодня ночью будет крутой подъем и славная гонка. И уже кто-нибудь из вас набьет себе шишек… здорово!

Усевшись за карты, игроки притихли; разговор почти прекратился, но вокруг них все галдели. Элем Харниш раздул искру. В Тиволи вваливались все новые и новые золотоискатели и оставались там. Когда гулял Пламенный, все старались такого случая не упустить. Танцевальная комната была битком набита. Женщин не хватало; многие из мужчин обвязывали платком руку и танцевали за дам. У игорных столов свободных мест уже не было, а голоса мужчин, разговаривавших у длинной стойки и толпившихся вокруг печки, сопровождались звоном золотых слитков и острым жужжанием шарика рулетки. Все атрибуты подлинной юконской ночи были налицо. Игра шла с переменным счастьем, хороших карт не было ни у кого. В результате большая игра шла с маленькими картами, и ни одна игра не затягивалась. Полная масть, оказавшаяся на руках у француза Луи, дала ему возможность объявить пять тысяч и снять у Кэмбла и Кернса по три. Банк в восемьсот долларов был выигран с открытыми картами. А один раз Харниш вызвал Кернса играть в закрытую на две тысячи долларов. Когда Кернс открыл свои карты, у него оказалась неполная масть, а карты Харниша показали, что он вызвал, имея на руках две десятки.

Но в три часа утра пошла настоящая карта. Такого момента игроки в покер ждут неделями. Новость распространилась по всему Тиволи. Зрители притихли. Стоявшие поодаль прекратили разговоры и приблизились к столу. Игроки бросили другие игры, танцевальная комната опустела. Все присутствующие — человек сто, если не больше — тесным молчаливым кольцом окружили стол.

Ставки уже повышались еще задолго до прикупа. Кернс сдал карты, а француз Луи открыл банк одной маркой — свои марки он оценивал в сотню долларов каждая. Кэмбл ограничился только тем, что остался в игре, но Элем Харниш добавил пятьсот долларов, заметив Макдональду, что тот в прошлый банк у него дешево отделался.

Макдональд, взглянув на свои карты, поставил марками тысячу. Кернс долго размышлял и наконец остался в игре. Тогда французу Луи, чтобы остаться в игре, пришлось уплатить девятьсот, что он и сделал после долгих колебаний. И Кэмбл должен был внести девятьсот, чтобы не выйти из игры и иметь право на прикуп, но, ко всеобщему изумлению, он повысил еще на тысячу.

— Наконец-то вы стали подниматься, — заметил Харниш, поднимая в свою очередь на тысячу.

Макдональд повысил еще на тысячу.

Тут игроки выпрямились, и всем стало ясно, что на руках настоящая карта. Хотя на их лицах не отражалось ничего, но все бессознательно напряглись. Каждый игрок старался держаться естественно, и каждый делал это по-разному. Хэл Кэмбл был подчеркнуто благоразумен. Француз Луи выглядел сильно заинтересованным. Макдональд сохранял свое обычное добродушие, слегка его утрируя. Кернс был холодно-бесстрастен и необщителен, а Элем Харниш по обыкновению смеялся и подшучивал. В банке было уже одиннадцать тысяч долларов; в центре стола громоздилась куча марок.

— У меня больше нет марок, — жалобно протянул Кернс. — Перейдем лучше на запись.

— Рад, что ты останешься, — сердечно отозвался Макдональд.

— Меня еще не укатали. Я уже внес тысячу. Как дела сейчас?

— Тебе будет стоить три тысячи, чтобы остаться, но никто не помешает тебе повысить.

— К черту повышение! Ты, должно быть, думаешь, что у меня такие же карты, как у тебя. — Кернс посмотрел на свои карты. — Но вот что я тебе скажу, Мак, — игра моя, и я вношу три тысячи.

Он нацарапал сумму на кусочке бумаги, подписал свое имя и бросил расписку на середину стола.

Центром внимания стал француз Луи. Некоторое время он нервно перебирал карты. Затем пробормотал: «Ах, шорт! У меньа нэт даше самой маленькой игры», — и с сожалением бросил карты.

В следующую секунду глаза всех уставились на Кэмбла.

— Я не подведу тебя, Джек, — сказал тот, удовольствовавшись объявлением следуемых двух тысяч.

Взгляды всех обратились на Харниша, который нацарапал что-то на листке бумаги.

— Я хочу показать вам всем, что у нас здесь не филантропическое общество воскресной школы, — я поднимаю еще на тысячу.

— А я на другую, — подхватил Макдональд. — Игра еще твоя, Джек?

— Моя. — Кернс долго крутил свои карты. — И я сыграю, но вам следует знать, каковы мои дела. У меня есть пароход «Бэлла» — цена ему двадцать тысяч, ни на унцию меньше. На Шестидесятой Миле запасов у меня на пять тысяч. И вы знаете, я получил лесопильню. Она сейчас у Линдерманна. Крепко я стою?

— Наваливайся; твои дела хороши, — ответил Пламенный. — А уж раз мы об этом заговорили, то я упомяну, что у меня в сейфе Мака лежит двадцать тысяч, да столько же осталось в земле в Мусхайде. Ты знаешь, где они, Кэмбл? Есть они там?

— Наверняка, Пламенный.

— Сколько сейчас ставить? — спросил Кернс.

— Две тысячи, чтобы остаться в игре.

— Мы тебе всыпем, — предостерег Пламенный.

— Очень уж игра хороша, — сказал Кернс, бросая расписку на две тысячи в растущую кучу. — Я так и чувствую мешок с песком за спиной.

— У меня нет игры, но карта сносная, — объявил Кэмбл, прибавляя расписку, — все же это не такая карта, чтобы можно было поднимать.

— А у меня такая… — Пламенный остановился и написал расписку. — Я поднимаю еще на тысячу.

Тут Мадонна, стоящая за его спиной, сделала то, что не разрешается даже лучшему другу. Перегнувшись через плечо Пламенного, она схватила его карты и, заслоняя их, внимательно вгляделась. У нее в руке было три дамы и две восьмерки, но никто не мог угадать, что она увидела. Глаза игроков внимательно впивались в ее лицо, пока она изучала карты, но, казалось, черты ее были высечены из льда — выражение лица оставалось неизменным во все время этой процедуры. Ни один мускул не дрогнул, ноздри не раздулись, даже глаза ее не блеснули. Она опустила карты на стол, и глаза игроков медленно оторвались от нее, ничего не узнав.

Макдональд благодушно улыбнулся:

— Я остаюсь и на этот раз — я кладу две тысячи. Как игра, Джек?

— Все ползет, Мак. Ты прижал меня, но эта игра все равно что ретивый конь; мой долг — ее оседлать. Я объявляю три тысячи. У меня недурная игра; Пламенный тоже объявит.

— Уж он-то объявит, — согласился Пламенный, после того как Кэмбл бросил свои карты. — Он знает, когда нужно действовать… Объявляю две тысячи и беру прикуп.

В мертвой тишине, нарушаемой лишь тихими голосами игроков, прикуп был сдан. В банке было уже тридцать четыре тысячи долларов, а игра наполовину еще не разыграна. К изумлению Мадонны, Пламенный оставил трех дам, сбросил две восьмерки и потребовал две карты. На этот раз даже она не осмелилась взглянуть на его прикуп. Она знала, что даже ее самообладанию бывает предел. Не посмотрел и он. Две новые карты остались лежать на столе, как были ему сданы.

— Карты нужны? — спросил Кернс Макдональда.

— С меня хватит, — был ответ.

— Ты можешь прикупить, если хочешь, — предостерег его Кернс.

— Нет, с меня довольно.

Сам Кернс взял две карты, но не взглянул на них.

Харниш все еще не трогал своих карт.

— Я никогда не перебиваю игры, — медленно сказал он, глядя на содержателя трактира. — Назначай, Мак.

Макдональд внимательно пересчитал свои карты, чтобы окончательно убедиться, правильна ли была сдача, написал сумму на клочке бумаги, сунул в банк и просто сказал:

— Пять тысяч.

Кернс, под взглядом всех присутствующих, взглянул на свой прикуп, пересчитал оставшиеся три карты и, убедившись, что на руках у него пять карт, написал расписку.

— Отвечаю, Мак, и добавляю еще тысячу только для того, чтобы Пламенный не вышел из игры!

Все уставились на Пламенного. Он в свою очередь посмотрел прикуп и пересчитал свои пять карт.

— Вношу эти шесть тысяч и поднимаю еще на пять… только чтобы попытаться высадить тебя, Джек.

— И я поднимаю еще на пять, чтобы помочь высадить Джека, — сказал Макдональд.

Голос его слегка хрипел, а когда он говорил, уголки рта нервно подергивались.

Кернс был бледен, и можно было заметить, что рука его дрожала, когда он писал расписку. Но голос звучал твердо.

— Поднимаю на пять тысяч, — сказал он.

Теперь Пламенный стал центром внимания. Керосиновые лампы сверху бросали свет на его лоб, покрытый каплями пота. Бронзовые щеки потемнели от прилива крови. Черные глаза сверкали, ноздри раздувались. У него были широкие ноздри — знак происхождения от диких предков, выживших благодаря сильным легким и совершенным дыхательным путям.

Но голос его звучал твердо — не то, что у Макдональда, и рука не дрожала, как у Кернса, когда он писал.

— Я поднимаю на десять тысяч, — сказал он. — Не то чтобы я тебя боялся, Мак. Это игра Джека.

— А я все-таки добавлю еще пять, — сказал Макдональд. — Я имел лучшие карты до прикупа, думаю — так оно и сейчас.

— Бывают и такие случаи, когда до прикупа карты лучше, чем после, — заметил Кернс. — Долг говорит: «Поднимай ее, Джек, поднимай», — и я поднимаю еще на пять тысяч.

Пламенный откинулся на спинку стула и, глядя вверх на керосиновые лампы, вслух стал высчитывать:

— До прикупа я внес девять тысяч, затем остался в игре и еще поднял на одиннадцать — это выходит тридцать. У меня остается только десять. — Он наклонился вперед и посмотрел на Кернса. — Отвечаю десятью тысячами.

— Ты можешь поднять, если хочешь, — ответил Кернс. — Твои собаки стоят добрых пять тысяч.

— Собак не тронь. Выигрывайте мой золотой песок, а собак не дам.

Макдональд размышлял долго. Никто не шевелился и не шептался. Зрители словно окаменели. Ни один не переступил с ноги на ногу. Стояла торжественная тишина. Слышалось только гудение ветра в гигантской печи, да снаружи доносился вой собак, заглушаемый бревенчатыми стенами. Не всякую ночь в Юконе играли на высокие ставки, а такой игры еще никогда не бывало в этой стране. Наконец содержатель трактира заговорил:

— Я ставлю закладную на Тиволи.

Два остальных игрока кивнули головой.

Макдональд прибавил свою расписку на пять тысяч.

Больше никто уже не продолжал игры и не объявлял ставок. Одновременно в глубоком молчании они выложили свои карты на стол. Зрители поднялись на цыпочки и вытянули шеи. У Пламенного было четыре дамы и туз; у Макдональда — четыре валета и туз; у Кернса — четыре короля и тройка. Кернс вытянул руку и придвинул к себе банк, рука его дрожала.

Пламенный вытащил своего туза и бросил его рядом с тузом Макдональда, воскликнув:

— Вот что меня все время подзадоривало, Мак! Я знал, что побить меня могут только короли, а они были у него. А что у тебя было? — с живейшим интересом спросил он, поворачиваясь к Кэмблу.

— Неполная масть — хорошая карта для прикупа.

— Ну конечно! Ты бы мог получить полную масть.

— Я и сам так думал, — грустно сказал Кэмбл. — Мне это стоило шесть тысяч, прежде чем я вышел из игры.

— Жаль, что ты не взял прикупа, — засмеялся Пламенный. — Тогда я не подцепил бы этой четвертой дамы. Теперь мне придется подписать с Билли Роулинсом почтовый контракт и ехать в Дайя… Какова добыча, Джек?

Кернс пытался сосчитать банк, но был слишком возбужден. Пламенный придвинул к себе банк, спокойно отделил марки от расписок, пересчитал и сложил в уме.

— Сто двадцать семь тысяч, — объявил он. — Теперь ты можешь выйти из дела, Джек, и ехать домой.

Выигравший улыбнулся и кивнул головой; он не в силах был говорить.

— Я бы заказал выпивку, — сказал Макдональд, — да только дом-то уже не мне принадлежит.

— Нет, тебе, — возразил Кернс, раньше смочив языком губы. — Твоя расписка годится на долгий срок. Но выпивку должен заказать я.

— Эй, вы, кто хочет змеиного соку — победитель платит! — громко крикнул Пламенный, вставая со стула и хватая за руку Мадонну. — Идем плясать, танцоры! Время еще раннее, а утром я поеду с почтой. Слушай, Роулинс, я беру этот контракт и в девять утра отправляюсь к морю — понял? Вперед, ребята! Где скрипач?