Роман Достоевского «Униженные и оскорблённые»: Часть вторая. Глава третья

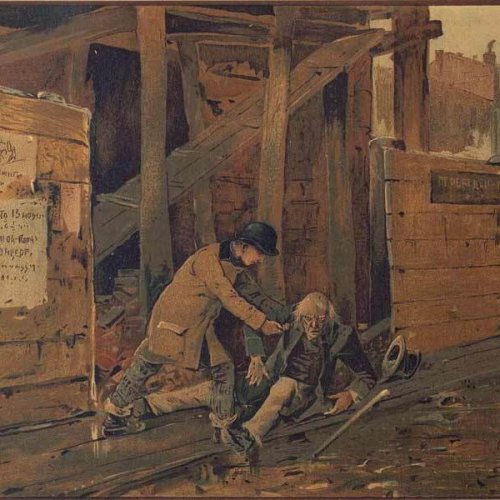

На другое утро часов в десять, когда я выходил из квартиры, торопясь на Васильевский остров к Ихменевым, чтоб пройти от них поскорее к Наташе, я вдруг столкнулся в дверях со вчерашней посетительницей моей, внучкой Смита. Она входила ко мне. Не знаю почему, но, помню, я ей очень обрадовался. Вчера я еще и разглядеть не успел ее, и днем она еще более удивила меня. Да и трудно было встретить более странное, более оригинальное существо, по крайней мере по наружности. Маленькая, с сверкающими, черными, какими-то нерусскими глазами, с густейшими черными всклоченными волосами и с загадочным, немым и упорным взглядом, она могла остановить внимание даже всякого прохожего на улице. Особенно поражал ее взгляд: в нем сверкал ум, а вместе с тем и какая-то инквизиторская недоверчивость и даже подозрительность. Ветхое и грязное ее платьице при дневном свете еще больше вчерашнего походило на рубище. Мне казалось, что она больна в какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болезни, постепенно, но неумолимо разрушающей ее организм. Бледное и худое ее лицо имело какой-то ненатуральный смугло-желтый, желчный оттенок. Но вообще, несмотря на все безобразие нищеты и болезни, она была даже недурна собою. Брови ее были резкие, тонкие и красивые; особенно был хорош ее широкий лоб, немного низкий, и губы, прекрасно обрисованные, с какой-то гордой, смелой складкой, но бледные, чуть-чуть только окрашенные.

— Ах, ты опять! — вскричал я, — ну, я так и думал, что ты придешь. Войди же!

Она вошла, медленно переступив через порог, как и вчера, и недоверчиво озираясь кругом. Она внимательно осмотрела комнату, в которой жил ее дедушка, как будто отмечая, насколько изменилась комната от другого жильца. «Ну, каков дедушка, такова и внучка, — подумал я. — Уж не сумасшедшая ли она?» Она все еще молчала; я ждал.

— За книжками! — прошептала она наконец, опустив глаза в землю.

— Ах, да! Твои книжки; вот они, возьми! Я нарочно их сберег для тебя.

Она с любопытством на меня посмотрела и как-то странно искривила рот, как будто хотела недоверчиво улыбнуться. Но позыв улыбки прошел и сменился тотчас же прежним суровым и загадочным выражением.

— А разве дедушка вам говорил про меня? — спросила она, иронически оглядывая меня с ног до головы.

— Нет, про тебя он не говорил, но он…

— А почему ж вы знали, что я приду? Кто вам сказал? — спросила она, быстро перебивая меня.

— Потому, мне казалось, твой дедушка не мог жить один, всеми оставленный. Он был такой старый, слабый; вот я и думал, что кто-нибудь ходил к нему. Возьми, вот твои книги. Ты по ним учишься?

— Нет.

— Зачем же они тебе?

— Меня учил дедушка, когда я ходила к нему.

— А разве потом не ходила?

— Потом не ходила… я больна сделалась, — прибавила она, как бы оправдываясь.

— Что ж у тебя, семья, мать, отец?

Она вдруг нахмурила свои брови и даже с каким-то испугом взглянула на меня. Потом потупилась, молча повернулась и тихо пошла из комнаты, не удостоив меня ответом, совершенно как вчера. Я с изумлением провожал ее глазами. Но она остановилась на пороге.

— Отчего он умер? — отрывисто спросила она, чуть-чуть оборотясь ко мне, совершенно с тем же жестом и движением, как и вчера, когда, тоже выходя и стоя лицом к дверям, спросила об Азорке.

Я подошел к ней и начал ей наскоро рассказывать. Она молча и пытливо слушала, потупив голову и стоя ко мне спиной. Я рассказал ей тоже, как старик, умирая, говорил про Шестую линию. «Я и догадался, — прибавил я, — что там, верно, кто-нибудь живет из дорогих ему, оттого и ждал, что придут о нем наведаться. Верно, он тебя любил, когда в последнюю минуту о тебе поминал».

— Нет, — прошептала она как бы невольно, — не любил.

Она была сильно взволнована. Рассказывая, я нагибался к ней и заглядывал в ее лицо. Я заметил, что она употребляла ужасные усилия подавить свое волнение, точно из гордости передо мной. Она все больше и больше бледнела и крепко закусила свою нижнюю губу. Но особенно поразил меня странный стук ее сердца. Оно стучало все сильнее и сильнее, так что, наконец, можно было слышать его за два, за три шага, как в аневризме. Я думал, что она вдруг разразится слезами, как и вчера; но она преодолела себя.

— А где забор?

— Какой забор?

— Под которым он умер.

— Я тебе покажу его… когда выйдем. Да, послушай, как тебя зовут?

— Не надо…

— Чего не надо?

— Не надо; ничего… никак не зовут, — отрывисто и как будто с досадой проговорила она и сделала движение уйти. Я остановил ее.

— Подожди, странная ты девочка! Ведь я тебе добра желаю; мне тебя жаль со вчерашнего дня, когда ты там в углу на лестнице плакала. Я вспомнить об этом не могу… К тому же твой дедушка у меня на руках умер, и, верно, он об тебе вспоминал, когда про Шестую линию говорил, значит, как будто тебя мне на руки оставлял. Он мне во сне снится… Вот и книжки я тебе сберег, а ты такая дикая, точно боишься меня. Ты, верно, очень бедна и сиротка, может быть, на чужих руках; так или нет?

Я убеждал ее горячо и сам не знаю, чем влекла она меня так к себе. В чувстве моем было еще что-то другое, кроме одной жалости. Таинственность ли всей обстановки, впечатление ли, произведенное Смитом, фантастичность ли моего собственного настроения, — не знаю, но что-то непреодолимо влекло меня к ней. Мои слова, казалось, ее тронули; она как-то странно поглядела на меня, но уж не сурово, а мягко и долго; потом опять потупилась как бы в раздумье.

— Елена, — вдруг прошептала она, неожиданно и чрезвычайно тихо.

— Это тебя зовут Елена?

— Да…

— Что же, ты будешь приходить ко мне?

— Нельзя… не знаю… приду, — прошептала она как бы в борьбе и раздумье. В эту минуту вдруг где-то ударили стенные часы. Она вздрогнула и, с невыразимой болезненной тоскою смотря на меня, прошептала: — Это который час?

— Должно быть, половина одиннадцатого.

Она вскрикнула от испуга.

— Господи! — проговорила она и вдруг бросилась бежать.

Но я остановил ее еще раз в сенях.

— Я тебя так не пущу, — сказал я. — Чего ты боишься? Ты опоздала?

— Да, да, я тихонько ушла! Пустите! Она будет бить меня! — закричала она, видимо проговорившись и вырываясь из моих рук.

— Слушай же и не рвись; тебе на Васильевский, и я туда же, в Тринадцатую линию. Я тоже опоздал и хочу взять извозчика. Хочешь со мной? Я довезу. Скорее, чем пешком-то…

— Ко мне нельзя, нельзя, — вскричала она еще в сильнейшем испуге. Даже черты ее исказились от какого-то ужаса при одной мысли, что я могу прийти туда, где она живет.

— Да говорю тебе, что я в Тринадцатую линию, по своему делу, а не к тебе! Не пойду я за тобою. На извозчике скоро доедем. Пойдем!

Мы поспешно сбежали вниз. Я взял первого попавшегося ваньку, на скверной гитаре[1]. Видно, Елена очень торопилась, коли согласилась сесть со мною. Всего загадочнее было то, что я даже и расспрашивать ее не смел. Она так и замахала руками и чуть не соскочила с дрожек, когда я спросил, кого она дома так боится? «Что за таинственность?» — подумал я.

На дрожках ей было очень неловко сидеть. При каждом толчке она, чтоб удержаться, схватывалась за мое пальто левой рукой, грязной, маленькой, в каких-то цыпках. В другой руке она крепко держала свои книги; видно было по всему, что книги эти ей очень . дороги. Поправляясь, она вдруг обнажила свою ногу, и, к величайшему удивлению моему, я увидел, что она была в одних дырявых башмаках, без чулок. Хоть я и решился было ни о чем ее не расспрашивать, но тут опять не мог утерпеть.

— Неужели ж у тебя нет чулок? — спросил я. — Как можно ходить на босу ногу в такую сырость и в такой холод?

— Нет, — отвечала она отрывисто.

— Ах, боже мой, да ведь ты живешь же у кого-нибудь! Ты бы попросила у других чулки, коли надо было выйти.

— Я так сама хочу.

— Да ты заболеешь, умрешь.

— Пускай умру.

Она, видимо, не хотела отвечать и сердилась на мои вопросы.

— Вот здесь он и умер, — сказал я, указывая ей на дом, у которого умер старик.

Она пристально посмотрела и вдруг, с мольбою обратившись ко мне, сказала:

— Ради бога не ходите за мной. А я приду, приду! Как только можно будет, так и приду!

— Хорошо, я сказал уже, что не пойду к тебе. Но чего ты боишься! Ты, верно, какая-то несчастная. Мне больно смотреть на тебя…

— Я никого не боюсь, — отвечала она с каким-то раздражением в голосе.

— Но ты давеча сказала: «Она прибьет меня!»

— Пусть бьет! — отвечала она, и глаза ее засверкали. — Пусть бьет! Пусть бьет! — горько повторяла она, и верхняя губка ее как-то презрительно приподнялась и задрожала.

Наконец мы приехали на Васильевский. Она остановила извозчика в начале Шестой линии и спрыгнула с дрожек, с беспокойством озираясь кругом.

— Доезжайте прочь; я приду, приду! — повторяла она в страшном беспокойстве, умоляя меня не ходить за ней. — Ступайте же скорее, скорее!

Я поехал. Но, проехав по набережной несколько шагов, отпустил извозчика и, воротившись назад в Шестую линию, быстро перебежал на другую сторону улицы. Я увидел ее; она не успела еще много отойти, хотя шла очень скоро и все оглядывалась; даже остановилась было на минутку, чтоб лучше высмотреть: иду ли я за ней или нет? Но я притаился в попавшихся мне воротах, и она меня не заметила. Она пошла далее, я за ней, все по другой стороне улицы.

Любопытство мое было возбуждено в последней степени. Я хоть и решил не входить за ней, но непременно хотел узнать тот дом, в который она войдет, на всякий случай. Я был под влиянием тяжелого и странного впечатления, похожего на то, которое произвел во мне в кондитерской ее дедушка, когда умер Азорка…

- ↑ …первого попавшегося ваньку, на скверной гитаре. — Ванька — извозчик; гитара — здесь: наемная коляска.