Повесть Достоевского «Неточка Незванова»: Глава 6

Новая жизнь моя пошла так безмятежно и тихо, как будто я поселилась среди затворников... Я прожила у моих воспитателей с лишком восемь лет и не помню, чтоб во все это время, кроме каких-нибудь нескольких раз, в доме был званый вечер, обед или как бы нибудь собрались родные, друзья и знакомые. Исключая двух-трех лиц, которые езжали изредка, музыканта Б., который был другом дома, да тех, которые бывали у мужа Александры Михай- ловны, почти всегда по делам, в наш дом более никто не являлся. Муж Александры Михайловны постоянно был занят делами и службою и только из- редка мог выгадывать хоть сколько-нибудь свободного времени, которое и делилось поровну между семейством и светскою жизнью. Значительные связи, которыми пренебрегать было невозможно, заставляли его довольно часто на- поминать о себе в обществе. Почти всюду носилась молва о его неограни- ченном честолюбии; но так как он пользовался репутацией человека делово- го, серьезного, так как он занимал весьма видное место, а счастье и уда- ча как будто сами ловили его на дороге, то общественное мнение далеко не отнимало у него своей симпатии. Даже было и более. К нему все постоянно чувствовали какое-то особенное участие, в котором, обратно, совершенно отказывали жене его. Александра Михайловна жила в полном одиночестве; но она как будто и рада была тому. Ее тихий характер как будто создан был для затворничества.

Она привязана была ко мне всей душой, полюбила меня, как родное дитя свое, и я, еще с неостывшими слезами от разлуки с Катей, еще с болевшим сердцем, жадно бросилась в материнские объятия моей благодетельницы. С тех пор горячая моя любовь к ней не прерывалась. Она была мне мать, сестра, друг, заменила мне все на свете и взлелеяла мою юность. К тому же я скоро заметила инстинктом, предчувствием, что судьба ее вовсе не так красна, как о том можно было судить с первого взгляда по ее тихой, казавшейся спокойною, жизни, по видимой свободе, по безмятежно-ясной улыбке, которая так часто светлела на лице ее, и потому каждый день мое- го развития объяснял мне что-нибудь новое в судьбе моей благодетельницы, что-то такое, что мучительно и медленно угадывалось сердцем моим, и вместе с грустным сознанием все более и более росла и крепла моя к ней привязанность.

Характер ее был робок, слаб. Смотря на ясные, спокойные черты лица ее, нельзя было предположить с первого раза, чтоб какая-нибудь тревога могла смутить ее праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтоб она могла не любить хоть кого-нибудь; сострадание всегда брало в ее душе верх даже над самим отвращением, а между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении... Она была страстна и впечатлительна по нату- ре своей, но в то же время как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться, хотя бы в мечтанье. Иногда вдруг, среди самой светлой минуты, я замечала слезы в глазах ее: словно внезапное тягостное воспоминание чего-то мучительно терзавшего ее совесть вспыхивало в ее душе; как будто что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его. И чем, казалось, счастливее была она, чем покойнее, яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска, тем ве- роятнее была внезапная грусть, слезы: как будто на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые восемь лет. Муж, по-ви- димому, очень любил ее; она обожала его. Но с первого взгляда казалось, как будто что-то было недосказано между ними. Какая-то тайна была в судьбе ее; по крайней мере я начала подозревать с первой минуты...

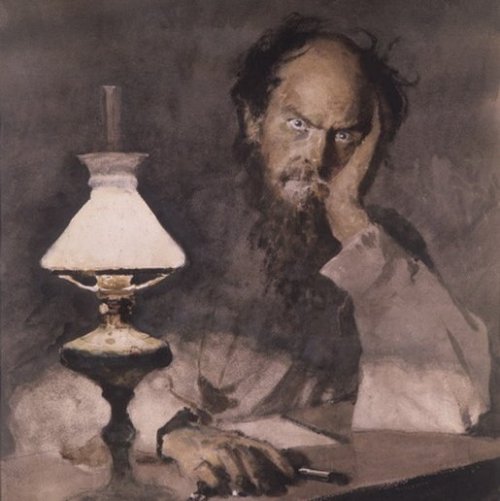

Муж Александры Михайловны с первого раза произвел на меня угрюмое впечатление. Это впечатление зародилось в детстве и уже никогда не изг- лаживалось. С виду это был человек высокий, худой и как будто с намере- нием скрывавший свой взгляд под большими зелеными очками. Он был несооб- щителен, сух и даже глаз на глаз с женой как будто не находил темы для разговора. Он, видимо, тяготился людьми. На меня он не обращал никакого внимания, а между тем я каждый раз, когда, бывало, вечером все трое сой- демся в гостиной Александры Михайловны пить чай, была сама не своя во время его присутствия. Украдкой взглядывала я на Александру Михайловну и с тоскою замечала, что и она вся как будто трепещет пред ним, как будто обдумывает каждое свое движение, бледнеет, если замечает, что муж стано- вится особенно суров и угрюм, или внезапно вся покраснеет, как будто ус- лышав или угадав какой-нибудь намек в каком-нибудь слове мужа. Я чувствовала, что ей тяжело быть с ним вместе, а между тем она, по-види- мому, жить не могла без него ни минуты. Меня поражало ее необыкновенное внимание к нему, к каждому его слову, к каждому движению; как будто бы ей хотелось всеми силами в чем-то угодить ему, как будто она чувствова- ла, что ей не удавалось исполнить своего желания. Она как будто вымали- вала у него одобрения: малейшая улыбка на его лице, полслова ласкового - и она была счастлива; точно как будто это были первые минуты еще робкой, еще безнадежной любви. Она за мужем ухаживала как за трудным больным. Когда же он уходил к себе в кабинет, пожав руку Александры Михайловны, на которую, как мне казалось, смотрел всегда с каким-то тягостным для нее состраданием, она вся переменялась. Движения, разговор ее тотчас же становились веселее, свободнее. Но какое-то смущение еще надолго остава- лось в ней после каждого свидания с мужем. Она тотчас же начинала припо- минать каждое слово, им сказанное, как будто взвешивая все слова его. Нередко обращалась она ко мне с вопросом: так ли она слышала и так ли именно выразился Петр Александрович? - как будто ища какого-то другого смысла в том, что он говорил, и только, может быть целый час спустя, со- вершенно ободрялась, как будто убедившись, что он совершенно доволен ею и что она напрасно тревожится. Тогда она вдруг становилась добра, весе- ла, радостна, целовала меня, смеялась со мной или подходила к фортепьяно и импровизировала на них часа два. Но нередко радость ее вдруг прерыва- лась: она начинала плакать, и когда я смотрела на нее, вся в тревоге, в смущении, в испуге, она тотчас уверяла меня шепотом, как будто боясь, чтоб нас не услышали, что слезы ее так, ничего, что ей весело и чтоб я об ней не мучилась. Случалось, что в отсутствие мужа она вдруг начинала тревожиться, расспрашивать о нем, беспокоиться: посылала узнать, что он делает, разузнавала от своей девушки, зачем приказано подавать лошадей и куда он хочет ехать, не болен ли он, весел или скучен, что говорил и т. д. О делах и занятиях его она как будто не смела с ним сама заговари- вать. Когда он советовал ей что-нибудь или просил о чем, она выслушивала его так покорно, так робела за себя, как будто была его раба. Она очень любила, чтоб он похвалил что-нибудь у ней, какую-нибудь вещь, книгу, ка- кое-нибудь ее рукоделье. Она как будто тщеславилась этим и тотчас дела- лась счастлива. Но радостям ее не было конца, когда он невзначай (что было очень редко) вздумает приласкать малюток детей, которых было двое. Лицо ее преображалось, сияло счастием, и в эти минуты ей случалось даже слишком увлечься своею радостью перед мужем. Она, например, даже до того простирала смелость, что вдруг сама, без его вызова, предлагала ему, ко- нечно с робостью и трепещущим голосом, чтоб он или выслушал новую музы- ку, которую она получила, или сказал свое мнение о какой-нибудь книге, или даже позволил ей прочесть себе страницу-другую какого-нибудь автора, который в тот день произвел на нее особенное впечатление. Иногда муж благосклонно исполнял все желания ее и даже снисходительно ей улыбался, как улыбаются баловнику-дитяти, которому не хотят отказать в иной стран- ной прихоти, боясь преждевременно и враждебно смутить его наивность. Но, не знаю почему, меня до глубины души возмущали эта улыбка, это высоко- мерное снисхождение, это неравенство между ними; я молчала, удерживалась и только прилежно следила за ними с ребяческим любопытством, но с преж- девременно суровой думой. В другой раз я замечала, что он вдруг как буд- то невольно спохватится, как будто опомнится; как будто он внезапно, че- рез силу и против воли, вспомнит о чем-то тяжелом, ужасном, неизбежном; мигом снисходительная улыбка исчезает с лица его и глаза его вдруг уст- ремляются на оторопевшую жену с таким состраданием, от которого я вздра- гивала, которое, как теперь сознаю, если б было ко мне, то я бы измучи- лась. В ту же минуту радость исчезала с лица Александры Михайловны. Му- зыка или чтение прерывались. Она бледнела, но крепилась и молчала. Нас- тупала неприятная минута, тоскливая минута, которая иногда долго дли- лась. Наконец муж прерывал ее. Он подымался с места, как будто через си- лу подавляя в себе досаду и волнение, и, пройдя несколько раз по комнате в угрюмом молчании, жал руку жене, глубоко вздыхал и, в очевидном смуще- нии, сказав несколько отрывистых слов, в которых как бы проглядывало же- лание утешить жену, выходил из комнаты, а Александра Михайловна ударя- лась в слезы или впадала в страшную, долгую грусть. Часто он благослов- лял и крестил ее, как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она принимала его благословение со слезами благодарности и с благоговением. Но не могу забыть нескольких вечеров в нашем доме (в целые восемь лет - двух-трех, не более), когда Александра Михайловна как будто вдруг вся переменилась. Какой-то гнев, какое-то негодование отражались на обыкновенно тихом лице ее вместо всегдашнего самоуничижения и благоговения к мужу. Иногда целый час приготовлялась гроза; муж становился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного. Наконец больное сердце бедной женщины как будто не выно- сило. Она начинала прерывающимся от волнения голосом разговор, сначала отрывистый, бессвязный, полный какие-то намеков и горьких недомолвок; потом, как будто не вынося тоски своей, вдруг разрешалась слезами, рыда- ниями, а затем следовал взрыв негодования, укоров, жалоб, отчаяния, - словно она впадала в болезненный кризис. И тогда нужно было видеть, с каким терпением выносил это муж, с каким участием склонял ее успоко- иться, целовал ее руки и даже, наконец, начинал плакать вместе с нею; тогда вдруг она как будто опомнится, как будто совесть крикнет на нее и уличит в преступлении. Слезы мужа потрясали ее, и она, ломая руки, в от- чаянии, с судорожными рыданиями, у ног его вымаливала о прощении, кото- рое тотчас же получала. Но еще надолго продолжались мучения ее совести, слезы и моления простить ее, и еще робче, еще трепетнее становилась она перед ним на целые месяцы. Я ничего не могла понять в этих укорах и уп- реках; меня же и высылали в это время из комнаты, и всегда очень нелов- ко. Но скрыться совершенно от меня не могли. Я наблюдала, замечала, уга- дывала, и с самого начала вселилось в меня темное подозрение, что ка- кая-то тайна лежит на всем этом, что эти внезапные взрывы уязвленного сердца не простой нервный кризис, что недаром же всегда хмурен муж, что недаром это как будто двусмысленное сострадание его к бедной, больной жене, что недаром всегдашняя робость и трепет ее перед ним и эта смирен- ная, странная любовь, которую она даже не смела проявить пред мужем, что недаром это уединение, эта монастырская жизнь, эта краска и эта внезап- ная смертная бледность на лице ее в присутствии мужа.

Но так как подобные сцены с мужем были очень редки; так как жизнь на- ша была очень однообразна и я уже слишком близко к ней присмотрелась; так как, наконец, я развивалась и росла очень быстро и много уж начало пробуждаться во мне нового, хотя бессознательного, отвлекавшего меня от моих наблюдений, то я и привыкла наконец к этой жизни, к этим обычаям и к характерам, которые меня окружали. Я, конечно, не могла не задумы- ваться подчас, глядя на Александру Михайловну, но думы мои покамест не разрешались ничем. Я же крепко любила ее, уважала ее тоску и потому боя- лась смущать ее подымчивое сердце своим любопытством. Она понимала меня и сколько раз готова была благодарить меня за мою к ней привязанность! То, заметив заботу мою, улыбалась нередко сквозь слезы и сама шутила над частыми слезами своими; то вдруг начнет рассказывать мне, что она очень довольна, очень счастлива, что к ней все так добры, что все те, которых она знала, до сих пор так любили ее, что ее очень мучит то, что Петр Александрович вечно тоскует о ней, о ее душевном спокойствии, тогда как она, напротив, так счастлива, так счастлива!.. И тут она обнимала меня с таким глубоким чувством, такою любовью светилось лицо ее, что сердце мое, если можно сказать, как-то болело сочувствием к ней.

Черты лица ее никогда не изгладятся из моей памяти. Они были пра- вильны, а худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую пре- лесть ее красоты. Густейшие черные волосы, зачесанные гладко книзу, бро- сали суровую, резкую тень на окраины щек; но, казалось, тем любовнее по- ражал вас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, несмелого, как бы незащищенного, как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца - и за мгновенную радость, и за частую тихую грусть. Но в иную счастливую, нет- ревожную минуту в этом взгляде, проницавшем в сердце, было столько ясно- го, светлого, как день, столько праведно-спокойного; эти глаза, голубые как небо, сияли такою любовью, смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просило любви, молило о сострадании, - что вся душа покоря- лась ей, невольно стремилась к ней и, казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь. Так в иной раз засмотришься на голубое небо и чувствуешь, что готов пробыть целые часы в сладостном созерцании и что свободнее, спокойнее становится в эти минуты душа, точно в ней, как будто в тихой пелене воды, отразился вели- чавый купол небесный. Когда же - и это так часто случалось - одушевление нагоняло краску на ее лицо и грудь ее колыхалась от волнения, тогда гла- за ее блестели как молния, как будто метали искры, как будто вся ее ду- ша, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь ее воо- душевившего, переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких переходах от тихого, роб- кого настроения духа к просветленному, высокому одушевлению, к чистому, строгому энтузиазму вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что художник, кажется, полжизни бы от- дал, чтоб подметить такую минуту светлого восторга и перенесть это вдох- новенное лицо на полотно.

С первых дней моих в этом доме я увидела, что она даже обрадовалась мне в своем уединении. Тогда еще у ней было только одно дитя и только год как она была матерью. Но я вполне была ее дочерью, и различий между мной и своими она делать не могла. С каким жаром она принялась за мое воспитание! Она так заторопилась вначале, что мадам Леотар невольно улы- балась, на нее глядя. В самом деле, мы было взялись вдруг за все, так что и не поняли было друг друга. Например, она взялась учить меня сама и вдруг очень многому, но так многому, что выходило с ее стороны больше горячки, больше жара, более любовного нетерпения, чем истинной пользы для меня. Сначала она была огорчена своим неуменьем; но, рассмеявшись, мы принялись сызнова, хотя Александра Михайловна, несмотря на первую не- удачу, смело объявила себя против системы мадам Леотар. Они спорили, смеясь, но новая воспитательница моя наотрез объявила себя против всякой системы, утверждая, что мы с нею ощупью найдем настоящую дорогу, что не- чего мне набивать голову сухими познаниями и что весь успех зависит от уразумения моих инстинктов и от уменья возбудить во мне добрую волю, - и она была права, потому что вполне одерживала победу. Во-первых, с самого начала совершенно исчезли роли ученицы и наставницы. Мы учились, как две подруги, и иногда делалось так, что как будто я учила Александру Михай- ловну, не замечая хитрости. Так между нами часто рождались споры, и я из всех сил горячилась, чтоб доказать дело, как я его понимаю, и незаметно Александра Михайловна выводила меня на настоящий путь. Но кончалось тем, что, когда мы доберемся до истины, я тотчас догадывалась, изобличала уловку Александры Михайловны, и, взвесив все ее старания со мной, неред- ко целые часы, пожертвованные таким образом для моей пользы, я бросалась к ней на шею и крепко обнимала ее после каждого урока. Моя чувстви- тельность изумляла и трогала ее даже до недоумения. Она с любопытством начинала расспрашивать о моем прошедшем, желая услышать его от меня, и каждый раз после моих рассказов становилась со мной нежнее и серьезнее, - серьезнее, потому что я, с моим несчастным детством, внушала ей, вмес- те с состраданием, как будто какое-то уважение. После моих признаний мы пускались обыкновенно в долгие разговоры, которыми она мне же объясняла мое прошлое, так что я действительно как будто вновь переживала его и многому вновь научалась. Мадам Леотар часто находила эти разговоры слиш- ком серьезными и, видя мои невольные слезы, считала их совсем не у мес- та. Я же думала совершенно напротив, потому что после этих уроков мне становилось так легко и сладко, как будто и не было в моей судьбе ничего несчастного. Сверх того, я была слишком благодарна Александре Михайловне за то, что с каждым днем она все более и более заставляла так любить се- бя. Мадам Леотар и невдомек было, что таким образом, мало-помалу, урав- нивалось и приходило в стройную гармонию все, что прежде поднималось из души неправильно, преждевременно-бурно и до чего доходило мое детское сердце, все изъязвленное, с мучительною болью, так что несправедливо ожесточалось оно и плакалось на эту боль, не понимая, откуда удары.

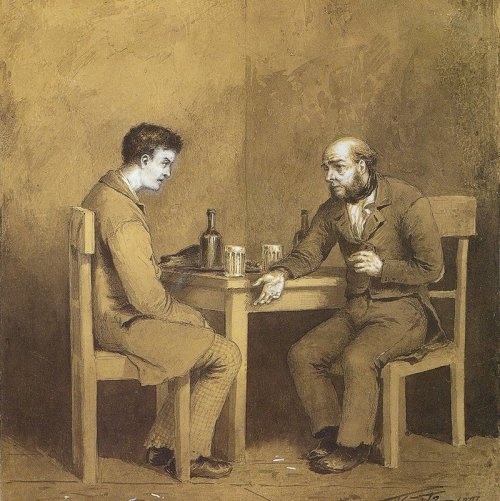

День начинался тем, что мы обе сходились в детской у ее ребенка, бу- дили его, одевали, убирали, кормили его, забавляли, учили его говорить. Наконец мы оставляли ребенка и садились за дело. Учились мы многому, но бог знает, какая это была наука. Тут было все, и вместе с тем ничего оп- ределенного. Мы читали, рассказывали друг другу свои впечатления, броса- ли книгу для музыки, и целые часы летели незаметно. По вечерам часто приходил Б., друг Александры Михайловны, приходила мадам Леотар; нередко начинался разговор самый жаркий, горячий об искусстве, о жизни (которую мы в нашем кружке знали только понаслышке), о действительности, об идеа- лах, о прошедшем и будущем, и мы засиживались за полночь. Я слушала из всех сил, воспламенялась вместе с другими, смеялась или была растрогана, и тут-то узнала я в подробности все то, что касалось до моего отца и до моего первого детства. Между тем я росла; мне нанимали учителей, от ко- торых, без Александры Михайловны, я бы ничему не научилась. С учителем географии я бы только ослепла, отыскивая на карте города и реки. С Алек- сандрой Михайловной мы пускались в такие путешествия, перебывали в таких странах, видели столько диковин, пережили столько восторженных, столько фантастических часов и так сильно было обоюдное рвение, что книг, прочи- танных ею, наконец, решительно недостало: мы принуждены были приняться за новые книги. Скоро я могла сама показывать моему учителю географии, хотя все-таки, нужно отдать ему справедливость, он до конца сохранил пе- редо мной превосходство в полном и совершенно определительном познании градусов, под которыми лежал какой-нибудь городок, и тысяч, сотен и даже тех десятков жителей, которые в нем заключались. Учителю истории плати- лись деньги тоже чрезвычайно исправно; но, по уходе его, мы с Александ- рой Михайловной историю учили по-своему: брались за книги и зачитывались иногда до глубокой ночи, или, лучше сказать читала Александра Михайлов- на, потому что она же и держала цензуру. Никогда я не испытывала более восторга, как после этого чтения. Мы одушевлялись обе, как будто сами были героями. Конечно, между строчками читалось больше, чем в строчках; Александра же Михайловна, кроме того, прекрасно рассказывала, так, как будто при ней случилось все, о чем мы читали. Но пусть будет, пожалуй, смешно, что мы так воспламенялись и просиживали за полночь, я - ребенок, она - уязвленное сердце, так тяжело переносившее жизнь! Я знала, что она как будто отдыхала подле меня. Припоминаю, что подчас я странно задумы- валась, на нее глядя, я угадывала, и, прежде чем я начала жить, я уже угадала многое в жизни.

Наконец мне минуло тринадцать лет. Между тем здоровье Александры Ми- хайловны становилось все хуже и хуже. Она делалась раздражительнее, при- падки ее безвыходной грусти ожесточеннее, визиты мужа начались чаще, и просиживал он с нею, разумеется, как и прежде, почти молча, суровый и хмурый, все больше и больше времени. Ее судьба стала сильнее занимать меня. Я выходила из детства, во мне уж сформировалось много новых впе- чатлений, наблюдений, увлечений, догадок; ясно, что загадка, бывшая в этом семействе, все более и более стала мучить меня. Были минуты, в ко- торые мне казалось, что я что-то понимаю в этой загадке. В другое время я впадала в равнодушие, в апатию, даже в досаду, и забывала свое любо- пытство, не находя ни на один вопрос разрешения. Порой - и это случалось все чаще и чаще - я испытывала странную потребность оставаться одной и думать, все думать: моя настоящая минута похожа была на то время, когда еще я жила у родителей и когда вначале, прежде чем сошлась с отцом, це- лый год думала, соображала, приглядывалась из своего угла на свет божий, так что наконец совсем одичала среди фантастических призраков, мною же созданных. Разница была в том, что теперь было больше нетерпения, больше тоски, более новых, бессознательных порывов, более жажды к движению, к подымчивости, так что сосредоточиться на одном, как было прежде, я не могла. С своей стороны, Александра Михайловна как будто сама стала более удаляться меня. В этом возрасте я уже почти не могла ей быть подругой. Я была не ребенок, я слишком о многом спрашивала и подчас смотрела на нее так, что она должна была потуплять глаза предо мною. Были странные мину- ты. Я не могла видеть ее слез, и часто слезы накипали в моих глазах, глядя на нее. Я бросалась к ней на шею и горячо обнимала ее. Что она могла отвечать мне? Я чувствовала, что была ей в тягость. Но в другое время - и это было тяжелое, грустное время - она сама, как будто в ка- ком-то отчаянии, судорожно обнимала меня, как будто искала моего учас- тия, как будто не могла выносить своего одиночества, как будто я уж по- нимала ее, как будто мы страдали с ней вместе. Но между нами все-таки оставалась тайна, это было очевидно, и я уж сама начала удаляться от нее в эти минуты. Мне тяжело было с ней. Кроме того, нас уж мало что соеди- няло, одна музыка. Но музыку стали ей запрещать доктора. Книги? Но здесь было всего труднее. Она решительно не знала, как читать со мною. Мы, ко- нечно, остановились бы на первой странице: каждое слово могло быть наме- ком, каждая незначащая фраза - загадкой. От разговора вдвоем, горячего, задушевного, мы обе бежали.

И вот в это время судьба внезапно и неожиданно повернула мою жизнь чрезвычайно странным образом. Мое внимание, мои чувства, сердце, голова - все разом, с напряженною силою, доходившею даже до энтузиазма, обрати- лось вдруг к другой, совсем неожиданной деятельности, и я сама, не заме- тив того, вся перенеслась в новый мир; мне некогда было обернуться, ос- мотреться, одуматься; я могла погибнуть, даже чувствовала это; но соб- лазн был сильнее страха, и я пошла наудачу, закрывши глаза. И надолго отвлеклась я от той действительности, которая так начинала тяготить меня и в которой я так жадно и бесполезно искала выхода. Вот что такое это было и вот как оно случилось.

Из столовой было три выхода: один в большие комнаты, другой в мою и в детские, а третий вел в библиотеку. Из библиотеки был еще другой ход, отделявшийся от моей комнаты только одним рабочим кабинетом, в котором обыкновенно помещался помощник Петра Александровича в делах, его пере- писчик, его сподручник, бывший в одно и то же время его секретарем и фактором. Ключ от шкафов и библиотеки хранился у него. Однажды, после обеда, когда его не было дома, а нашла этот ключ на полу. Меня взяло лю- бопытство, и, вооружась своей находкой, я вошла в библиотеку. Это была довольно большая комната, очень светлая, уставленная кругом восемью большими шкафами, полными книг. Книг было очень много, и из них большая часть досталась Петру Александровичу как-то по наследству. Другая часть книг собрана была Александрой Михайловной, которая покупала их беспрес- танно. До сих пор мне давали читать с большою осмотрительностию, так что я без труда догадалась, что мне многое запрещают и что многое для меня тайна. Вот почему я с неудержимым любопытством, в припадке страха и ра- дости и какого-то особенного, безотчетного чувства, отворила первый шкаф и вынула первую книгу. В этом шкафе были романы. Я взяла один из них, затворила шкаф и унесла к себе книгу с таким странным ощущением, с таким биением и замиранием сердца, как будто я предчувствовала, что в моей жизни совершается большой переворот. Войдя к себе в комнату, я заперлась и раскрыла роман. Но читать я не могла; у меня была другая забота: мне сначала нужно было уладить прочно и окончательно свое обладание библио- текой, так чтоб никто того не знал и чтоб возможность иметь всякую книгу во всякое время осталась при мне. И потому я отложила свое наслаждение до более удобной минуты, книгу отнесла назад, а ключ утаила у себя. Я утаила его, и это был первый дурной поступок в моей жизни. Я ждала пос- ледствий; они уладились чрезвычайно благоприятно: секретарь и помощник Петра Александровича, проискав ключа целый вечер и часть ночи со свечою на полу, решился наутро призвать слесаря, который из связки принесенных им ключей прибрал новый. Тем дело и кончилось, а о пропаже ключа никто более ничего не слыхал; я же повела дело так осторожно и хитро, что пош- ла в библиотеку только чрез неделю, совершенно уверившись в полной безо- пасности насчет всех подозрений. Сначала я выбирала время, когда секре- таря не было дома; потом же стала заходить из столовой, потому что письмоводитель Петра Александровича имел у себя только ключ в кармане, а в дальнейшие сношения с книгами никогда не вступал и потому даже не вхо- дил в комнату, в которой они находились.

Я начала читать с жадностью, и скоро чтение увлекло меня совершенно. Все новые потребности мои, все недавние стремления, все еще неясные по- рывы моего отроческого возраста, так беспокойно и мятежно восставшие бы- ло в душе моей, нетерпеливо вызванные моим слишком ранним развитием, - все это вдруг уклонилось в другой, неожиданно представший исход надолго, как будто вполне удовлетворившись новою пищею, как будто найдя себе пра- вильный путь. Скоро сердце и голова моя были так очарованы, скоро фанта- зия моя развилась так широко, что я как будто забыла весь мир, который доселе окружал меня. Казалось, сама судьба остановила меня на пороге в новую жизнь, в которую я так порывалась, о которой гадала день и ночь, и, прежде чем пустить меня в неведомый путь, взвела меня на высоту, по- казав мне будущее в волшебной панораме, в заманчивой, блестящей перспек- тиве. Мне суждено было пережить всю эту будущность, вычитав ее сначала из книг, пережить в мечтах, в надеждах, в страстных порывах, в сладост- ном волнении юного духа. Я начала чтение без разбора, с первой попавшей- ся мне под руку книги, но судьба хранила меня: то, что я узнала и выжила до сих пор, было так благородно, так строго, что теперь меня не могла уже соблазнить какая-нибудь лукавая, нечистая страница. Меня хранил мой детский инстинкт, мой ранний возраст и все мое прошедшее. Теперь же соз- нание как будто вдруг осветило для меня всю прошлую жизнь мою. Действи- тельно, почти каждая страница, прочитанная мною, была мне уж как будто знакома, как будто уже давно прожита; как будто все эти страсти, вся эта жизнь, представшая передо мною в таких неожиданных формах, в таких вол- шебных картинах, уже была мною испытана. И как не завлечься было мне до забвения настоящего, почти до отчуждения от действительности, когда пе- редо мной в каждой книге, прочитанной мною, воплощались законы той же судьбы, тот же дух приключений, который царил над жизнию человека, но истекая из какого-то главного закона жизни человеческой, который был ус- ловием спасения, охранения и счастия. Этот-то закон, подозреваемый мною, я и старалась угадать всеми силами, всеми своими инстинктами, возбужден- ными во мне почти каким-то чувством самосохранения. Меня как будто пре- дуведомляли вперед, как будто предостерегал кто-нибудь. Как будто что-то пророчески теснилось мне в душу, и с каждым днем все более и более креп- ла надежда в душе моей, хотя вместе с тем все сильнее и сильнее были мои порывы в эту будущность, в эту жизнь, которая каждодневно поражала меня в прочитанном мною со всей силой, свойственной искусству, со всеми обольщениями поэзии. Но, как я уже сказала, фантазия моя слишком влады- чествовала над моим нетерпением, и я, по правде, была смела лишь в меч- тах, а на деле инстинктивно робела перед будущим. И потому, будто пред- варительно согласясь с собой, я бессознательно положила довольствоваться покуда миром фантазии, миром мечтательности, в котором уже я одна была владычицей, в котором были только одни обольщения, одни радости, и самое несчастье, если и было допускаемо, то играло роль пассивную, роль пере- ходную, роль необходимую для сладких контрастов и для внезапного поворо- та судьбы к счастливой развязке моих головных восторженных романов. Так понимаю я теперь тогдашнее мое настроение.

И такая жизнь, жизнь фантазии, жизнь резкого отчуждения от всего меня окружавшего, могла продолжаться целые три года!

Эта жизнь была моя тайна, и после целых трех лет я еще не знала, бо- яться ли мне ее внезапного оглашения, или нет. То, что я пережила в эти три года, было слишком мне родное, близкое. Во всех этих фантазиях слиш- ком сильно отразилась я сама, до того, что, наконец, могла смутиться и испугаться чужого взгляда, чей бы он ни был, который бы неосторожно заг- лянул в мою душу. К тому же мы все, весь дом наш, жили так уединенно, так вне общества, в такой монастырской тиши, что невольно в каждом из нас должна была развиться сосредоточенность в себе самом, какая-то пот- ребность самозаключения. То же и со мною случилось. В эти три года кру- гом меня ничего не преобразилось, все осталось по-прежнему. По-прежнему царило между нами унылое однообразие, которое, - как теперь думаю, если б я не была увлечена своей тайной, скрытной деятельностью, - истерзало бы мою душу и бросило бы меня в неизвестный мятежный исход из этого вя- лого, тоскливого круга, в исход, может быть, гибельный. Мадам Леотар постарела и почти совсем заключилась в своей комнате; дети были еще слишком малы; Б. был слишком однообразен, а муж Александры Михайловны - такой же суровый, такой же недоступный, такой же заключенный в себя, как и прежде. Между ним и женой по-прежнему была та же таинственность отно- шений, которая мне начала представляться все более и более в грозном, суровом виде, я все более и более пугалась за Александру Михайловну. Жизнь ее, безотрадная, бесцветная, видимо гасла в глазах моих. Здоровье ее становилось почти с каждым днем все хуже и хуже. Как будто какое-то отчаяние вступило, наконец, в ее душу; она, видимо, была под гнетом че- го-то неведомого, неопределенного, в чем и сама она не могла дать отче- та, чего-то ужасного и вместе с тем ей самой непонятного, но которое она приняла как неизбежный крест своей осужденной жизни. Сердце ее ожесточа- лось, наконец, в этой глухой муке; даже ум ее принял другое направление, темное, грустное. Особенно поразило меня одно наблюдение: мне казалось, что чем более я входила в лета, тем более она как бы удалялась от меня, так что скрытность ее со мной обращалась даже в какую-то нетерпеливую досаду. Казалось, она даже не любила меня в иные минуты; как будто я ей мешала. Я сказала, что стала нарочно удаляться ее и удалившись раз, как будто заразилась таинственностью ее же характера. Вот почему все, что я прожила в эти три года, все, что сформировалось в душе моей, в мечтах, в познаниях, в надеждах и в страстных восторгах, - все это упрямо осталось при мне. Раз затаившись друг от друга, мы уже потом никогда не сошлись, хотя, кажется мне, я любила ее с каждым днем еще более прежнего. Без слез не могу вспомнить теперь о том, до какой степени она была привязана ко мне, до какой степени она обязалась в своем сердце расточать на меня все сокровище любви, которое в нем заключалось, и исполнить обет свой до конца - быть мне матерью. Правда, собственное горе иногда надолго отвле- кало ее от меня, она как будто забывала обо мне, тем более что и я ста- ралась не напоминать ей о себе, так что мои шестнадцать лет подошли, как будто никто того не заметил. Но в минуты сознания и более ясного взгляда кругом Александра Михайловна как бы вдруг начинала обо мне тревожиться; она с нетерпением вызывала меня к себе из моей комнаты, из-за моих уро- ков и занятий, закидывала меня вопросами, как будто испытывая, разузна- вая меня, не разлучалась со мной по целым дням, угадывала все побуждения мои, все желания, очевидно заботясь о моем возрасте, о моей настоящей минуте, о будущности, и с неистощимою любовью, с каким-то благоговением готовила мне свою помощь. Но она уже очень отвыкла от меня и потому пос- тупала иногда слишком наивно, так что все это было мне слишком понятно и заметно. Например, и это случилось, когда уже мне был шестнадцатый год, она, перерыв мои книги, расспросив о том, что я читаю, и найдя, что я не вышла еще из детских сочинении для двенадцатилетнего возраста, как будто вдруг испугалась. Я догадалась, в чем дело, и следила за нею внима- тельно. Целые две недели она как будто приготовляла меня, испытывала ме- ня, разузнавала степень моего развития и степень моих потребностей. На- конец она решилась начать, и на столе нашем явился "Ивангое" Вальтера Скотта, которого я уже давно прочитала, и по крайней мере раза три. Сна- чала она с робким ожиданием следила за моими впечатлениями, как будто взвешивала их, словно боялась за них; наконец эта натянутость между на- ми, которая была мне слишком приметна, исчезла; мы воспламенились обе, и я так рада, так рада была, что могла уже перед ней не скрываться! Когда мы кончали роман, она была от меня в восторге. Каждое замечание мое во время нашего чтения было верно, каждое впечатление правильно. В глазах ее я уже развилась слишком далеко. Пораженная этим, в восторге от меня, она радостно принялась было опять следить за моим воспитанием, - она уж более не хотела разлучаться со мной; но это было не в ее воле. Судьба скоро опять разлучила нас и помешала нашему сближению. Для этого доста- точно было первого припадка болезни, припадка ее всегдашнего горя, а за- тем опять отчуждения, тайны, недоверчивости и, может быть, даже ожесто- чения.

Но и в такое время иногда минута была вне нашей власти. Чтение, нес- колько симпатичных слов, перемолвленных между нами, музыка - и мы забы- вались, высказывались, высказывались иногда через меру, и после того нам становилось тяжело друг перед другом. Одумавшись, мы смотрели друг на друга как испуганные, с подозрительным любопытством и с недоверчивостью. У каждой из нас был свой предел, до которого могло идти наше сближение; за него мы переступить не смели, хотя бы и хотели.

Однажды вечером, перед сумерками, я рассеянно читала книгу в кабинете Александры Михайловны. Она сидела за фортепьяно, импровизируя на тему одного любимейшего ею мотива итальянской музыки. Когда она перешла нако- нец в чистую мелодию арии, я, увлекшись музыкою, которая проникла мне в сердце, начала робко, вполголоса, напевать этот мотив про себя. Скоро увлекшись совсем, я встала с места и подошла к фортепьяно; Александра Михайловна, как бы угадав меня, перешла в аккомпанемент и с любовью сле- дила за каждой нотой моего голоса. Казалось, она была поражена бо- гатством его. До сих пор я никогда при ней не пела, да и сама едва зна- ла, есть ли у меня какие-нибудь средства. Теперь мы вдруг одушевились обе. Я все более и более возвышала голос; во мне возбуждалась энергия, страсть, разжигаемая еще более радостным изумлением Александры Михайлов- ны, которое я угадывала в каждом такте ее аккомпанемента. Наконец пение кончилось так удачно, с таким одушевлением, с такою силою, что она в восторге схватила мои руки и радостно взглянула на меня.

- Аннета! да у тебя чудный голос, - сказала она. - Боже мой! Как же это я не заметила!

- Я сама только сейчас заметила, - отвечала я вне себя от радости.

- Да благословит же тебя бог, мое милое, бесценное дитя! Благодари его за этот дар. Кто знает... Ах, боже мой, боже мой!

Она была так растрогана неожиданностью, в таком исступлении от радос- ти, что не знала, что мне сказать, как приголубить меня. Это была одна из тех минут откровения, взаимной симпатии, сближения, которых уже давно не было с нами. Через час как будто праздник настал в доме. Немедленно послали за Б. В ожидании его мы наудачу раскрыли другую музыку, которая мне была знакомее, и начали новую арию. В этот раз я дрожала от робости. Мне не хотелось неудачей разрушить первое впечатление. Но скоро мой же голос ободрил и поддержал меня. Я сама все более за и более изумлялась его силе, и в этот вторичный опыт рассеяно было всякое сомнение. В при- падке своей нетерпеливой радости Александра Михайловна послала за детьми, даже за няней детей своих и, наконец, увлекшись совсем, пошла к мужу и вызвала его из кабинета, о чем в другое время едва бы помыслить осмелилась. Петр Александрович выслушал новость благосклонно, поздравил меня и сам первый объявил, что нужно меня учить. Александра Михайловна, счастливая от благодарности, как будто бог знает что для нее было сдела- но, бросилась целовать его руки. Наконец явился Б. Старик был обрадован. Он меня очень любил, вспомнил о моем отце, о прошедшем, и когда я спела перед ним два-три раза, он с серьезным, с озабоченным видом, даже с ка- кою-то таинственностью, объявил, что средства есть несомненные, может быть даже и талант, и что не учить меня невозможно. Потом тут же, как бы одумавшись, они оба положили с Александрой Михайловной, что опасно слиш- ком захваливать меня в самом начале, и я заметила, как тут же они пере- мигнулись и сговорились украдкой, так что весь их заговор против меня вышел очень наивен и неловок. Я смеялась про себя целый вечер, видя, как потом, после нового пения, они старались удерживаться и даже нарочно за- мечать вслух мои недостатки. Но они крепились недолго, и первый же изме- нил себе Б., снова расчувствовавшись от радости. Я никогда не подозрева- ла, чтоб он так любил меня. Во весь вечер шел самый дружеский, самый теплый разговор. Б. рассказал несколько биографий известных певцов и ар- тистов, и рассказывал с восторгом художника, с благоговением, растроган- ный. Затем, коснувшись отца моего, разговор перешел на меня, на мое детство, на князя, на все семейство князя, о котором я так мало слыхала с самой разлуки. Но Александра Михайловна и сама не много знала о нем. Всего более знал Б., потому что не раз ездил в Москву. Но здесь разговор принял какое-то таинственное, загадочное для меня направление, и два-три обстоятельства, в особенности касавшиеся князя, были для меня совсем не- понятны. Александра Михайловна заговорила о Кате, но Б. ничего не мог сказать о ней особенного и тоже как будто с намерением желал умолчать о ней. Это поразило меня. Я не только не позабыла Кати, не только не за- молкла во мне моя прежняя любовь к ней, но даже напротив: я и не подума- ла ни разу, что в Кате могла быть какая-нибудь перемена. От внимания мо- его ускользнули доселе и разлука, и эти долгие годы, прожитые розно, в которые мы не подали друг другу никакой вести о себе, и разность воспи- тания, и разность характеров наших. Наконец, Катя мысленно никогда не покидала меня: она как будто все еще жила со мною; особенно во всех моих мечтах, во всех моих романах и фантастических приключениях мы всегда шли вместе с ней рука в руку. Вообразив себя героиней каждого прочитанного мною романа, я тотчас же помещала возле себя свою подругу-княжну и разд- воивала роман на две части, из которых одна, конечно, была создана мною, хотя я обкрадывала беспощадно моих любимых авторов. Наконец в нашем се- мейном совете положено было пригласить мне учителя пения. Б. рекомендо- вал известнейшего и наилучшего. На другой же день к нам приехал итальянец Д., выслушал меня, повторил мнение Б., своего приятеля, но тут же объявил, что мне будет гораздо более пользы ходить учиться к нему, вместе с другими его ученицами, что тут помогут развитию моего голоса и соревнование, и переимчивость, и богатство всех средств, которые будут у меня под руками. Александра Михайловна согласилась; и с этих пор я ровно по три раза в неделю отправлялась по утрам, в восемь часов, в сопровож- дении служанки в консерваторию.

Теперь я расскажу одно странное приключение, имевшее на меня слишком сильное влияние и резким переломом начавшее во мне новый возраст. Мне минуло тогда шестнадцать лет, и, вместе с тем, в душе моей вдруг настала какая-то непонятная апатия; какое-то нестерпимое, тоскливое затишье, не- понятное мне самой, посетило меня. Все мои грезы, все мои порывы вдруг умолкли, даже самая мечтательность исчезла как бы от бессилия. Холодное равнодушие заменило место прежнего неопытного душевного жара. Даже даро- вание мое, принятое всеми, кого я любила с таким восторгом, лишилось мо- ей симпатии, и я бесчувственно пренебрегала им. Ничто не развлекало ме- ня, до того, что даже к Александре Михайловне я чувствовала какое-то хо- лодное равнодушие, в котором сама себя обвиняла, потому что не могла не сознаться в том. Моя апатия прерывалась безотчетною грустью, внезапными слезами. Я искала уединения. В эту странную минуту странный случай пот- ряс до основания всю мою душу и обратил это затишье в настоящую бурю. Сердце мое было уязвлено... Вот как это случилось.