- Главная

- Библиотека

- Книги

- Темы

- Литературные произведения по формам

- Романы

- Романы по авторам

- Романы авторов на букву Г

- Романы Гоголя

Роман Гоголя «Мёртвые души»: Том 2. Глава 3

— Если полковник Кошкарев, точно, сумасшедший, то это недурно, — говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, когда все исчезло и только остался один небесный свод да два облака в стороне.

— Ты, Селифан, расспросил ли хорошенько, как дорога к полковнику Кошкареву?

— Я, Павел Иванович, изволите видеть, так как все хлопотал около коляски, так мне некогда было; а Петрушка расспрашивал у кучера.

— Вот и дурак! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка — бревно; Петрушка глуп; Петрушка, чай, и теперь пьян.

— Ведь тут не мудрость какая! — сказал Петрушка, полуоборотясь и глядя искоса. — Окроме того, что, спустясь с горы, взять лугом, ничего больше и нет.

— А ты, окроме сивухи, ничего и в рот не брал? Хорош, очень хорош! Уж вот, можно сказать, удивил красотой Европу! — Сказав это, Чичиков погладил свой подбородок и подумал: «Какая, однако ж, разница между просвещенным гражданином и грубой лакейской физиогномией!»

Коляска стала между тем спускаться. Открылись опять луга и пространства, усеянные осиновыми рощами.

Тихо вздрагивая на упругих пружинах, продолжал бережно спускаться незаметным косогором покойный экипаж и наконец понесся лугами мимо мельниц, с легким громом по мостам, с небольшой покачкой по тряскому мякишу низменной земли. И хоть бы один бугорок или кочка дали себя почувствовать бокам! Утешенье, а <не> коляска. Вдали мелькали пески. Быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонких ольх и серебристых тополей, ударяя ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бранил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою все не хотел, надеясь, что в последний раз и дальше не случится. К деревьям же скоро присоединилась береза, там ель. У корней гущина; трава — синяя ирь и желтый лесной тюльпан. [Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось,] готовился превратиться в ночь. Но вдруг отовсюду сверкнули проблески света, как бы сияющие зеркала. Деревья заредели, блески становились больше, и вот перед ними озеро — водная равнина, версты четыре в поперечнике. На супротивном берегу, над озером, высыпалась серыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались в воде. Человек двадцать, по пояс, по плеча и по горло в воде, тянули к супротивному берегу невод. Случилась оказия: вместе с рыбою запутался как-то круглый человек, такой же меры в вышину, как и в толщину, точный арбуз или бочонок. Он был в отчаянном положении и кричал во всю глотку: «Телепень Денис, передавай Козьме! Козьма, бери конец у Дениса! Не напирай так, Фома Большой! Ступай туды, где Фома Меньшой. Черти! говорю вам, оборвете сети!» Арбуз, как видно, боялся не за себя: потонуть, по причине толщины, он не мог, и, как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверх; и если бы село к нему на спину еще двое, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывая да пуская носом волдыри. Но он боялся крепко, чтобы не оборвался невод и не ушла рыба, и потому, сверх прочего, тащили его еще накинутыми веревками несколько человек, стоявших на берегу.

— Должен быть барин, полковник Кошкарев, — сказал Селифан.

— Почему?

— Оттого, что тело у него, изволите видеть, побелей, чем у других, и дородство почтительное, как у барина.

Барина, запутанного в сети, притянули между тем уже значительно к берегу. Почувствовав, что может достать ногами, он стал на ноги, и в это время увидел спускавшуюся с плотины коляску и в ней сидящего Чичикова.

— Обедали? — закричал барин, подходя с пойманною рыбою на берег, весь опутанный в сеть, как в летнее время дамская ручка в сквозную перчатку, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже, на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани.

— Нет, — сказал Чичиков, приподымая картуз и продолжая раскланиваться с коляски.

— Ну, так благодарите же Бога!

— А что? — спросил Чичиков любопытно, держа над головою картуз.

— А вот что. [Брось, Фома Меньшой, сеть, да приподыми] осетра из лоханки! Телепень Козьма, ступай помоги!

Двое рыбаков приподняли из лоханки голову какого-то чудовища.

— Вона какой князь! Из реки зашел! — кричал круглый барин. — Поезжайте во двор! Кучер, возьми дорогу пониже, через огород! Побеги, телепень Фома Большой, снять перегородку! Он вас проводит, а я сейчас.

Длинноногий босой Фома Большой, как был, в одной рубашке, побежал впереди коляски через всю деревню, где у всякой избы развешены были бредни, сети и морды: все мужики были рыбаки; потом вынул из какого-то огорода перегородку, и огородами выехала коляска на площадь, близ деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господских строений.

«Чудаковат этот Кошкарев», — думал Чичиков про себя.

— А вот я и здесь! — раздался голос сбоку. Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый: травяно-зеленый нанковый сертук, желтые штаны и шея без галстука, на манер купидона! Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Он хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались снова на том <месте>, где вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса: «Фома Большой да Фома Меньшой, Козьма да Денис!» Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумлению его толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятья. Как он успел так слетать — было непостижимо. Они поцеловались, по старому русскому обычаю, троекратно навкрест: барин был старого покроя.

— Я привез вам поклон от его превосходительства, — сказал Чичиков.

— От какого превосходительства?

— От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича.

— Кто это Александр Дмитриевич?

— Генерал Бетрищев, — отвечал Чичиков с некоторым изумленьем.

— Незнаком, — сказал с изумлением х<озяин>. Чичиков пришел еще в большее изумление.

— Как же это?.. Я надеюсь по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкаревым?

— Нет, не надейтесь. Вы приехали не к нему, а ко мне. Петр Петрович Петух! Петух Петр Петрович! — подхватил хозяин.

Чичиков остолбенел.

— Как же? — оборотился он к Селифану и Петрушке, которые тоже оба разинули рот и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у дверец коляски. — Как же вы, дураки? Ведь вам сказано: к полковнику Кошкареву… А ведь это Петр Петрович Петух…

— Ребята сделали отлично! Ступай на кухню: там вам дадут по чапорухе водки, — сказал Петр Петрович Петух. — Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую!

— Я совещусь: такая нежданная ошибка… — говорил Чичиков.

— Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете: ошибка ли это? Покорнейше прошу, — сказал <Петух>, взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои. Из покоев вышли им навстречу двое юношей в летних сертуках — тонкие, точно ивовые хлысты; целым аршином выгнало их вверх [выше] отцовского роста.

— Сыны мои, гимназисты, приехали на праздники… Николаша, ты побудь с гостем; а ты, Алексаша, ступай за мною. — Сказав это, хозяин исчезнул.

Чичиков занялся с Николашей. Николаша, кажется, был будущий человек-дрянцо. Он рассказал с первых же разов Чичикову, что в губернской гимназии нет никакой выгоды учиться, что они с братом хотят ехать в Петербург, потому <что> провинция не стоит того, чтобы в ней жить…

«Понимаю, — подумал Чичиков, — кончится дело кондитерскими да булеварами…»

— А что, — спросил он вслух, — в каком состоянии именье вашего батюшки?

— Заложено, — сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной, — заложено.

«Плохо, — подумал Чичиков. — Этак скоро не останется ни одного именья: нужно торопиться».

— Напрасно, однако же, — сказал он с видом соболезнованья, — поспешили заложить.

— Нет, ничего, — сказал Петух. — Говорят, выгодно. Все закладывают: как же отставать от других? Притом же все жил здесь: дай-ка еще попробую прожить в Москве. Вот сыновья тоже уговаривают, хотят просвещенья столичного.

«Дурак, дурак! — думал Чичиков, — промотает все, да и детей сделает мотишками. Именьице порядочное. Поглядишь — и мужикам хорошо, и им недурно. А как просветятся там у ресторанов да по театрам — все пойдет к черту. Жил бы себе, кулебяка, в деревне».

— А ведь я знаю, что вы думаете, — сказал Петух.

— Что? — спросил Чичиков, смутившись.

— Вы думаете: «Дурак, дурак этот Петух: зазвал обедать, а обеда до сих пор нет». Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженая девка косы заплесть, как он поспеет.

— Батюшка! Платон Михалыч едет! — сказал Алексаша, глядя в окно.

— Верхом на гнедой лошади! — подхватил Николаша, нагибаясь к окну.

— Где, где? — прокричал Петух, подступив <к окну>.

— Кто это Платон <Михайлович>? — спросил Чичиков у Алексаши.

— Сосед наш, Платон Михайлович Платонов, прекрасный человек, отличный человек, — сказал сам <Петух>.

Между тем вошел в комнату сам Платонов, красавец, стройного роста, светло-русый: [блестящие кудри и темные глаза]. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище, именем Ярб, вошел вослед за ним.

— Обедали? — спросил хозяин.

— Обедал.

— Что ж вы, смеяться, что ли, надо мной приехали? Что мне в вас после обеда?

Гость, усмехнувшись, сказал:

— Утешу вас тем, что ничего не ел: вовсе нет аппетита.

— А каков был улов, если б вы видели! Какой осетрище пожаловал! Какие карасищи, коропищи какие!

— Даже досадно вас слушать. Отчего вы всегда так веселы?

— Да отчего же скучать? помилуйте! — сказал хозяин.

— Как отчего скучать? — оттого, что скучно.

— Мало едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время выдумали скуку; прежде никто не скучал.

— Да полно хвастать! Будто уж вы никогда не скучали?

— Никогда! Да и не знаю, даже и времени нет для скучанья. Поутру проснешься — ведь тут сейчас повар, нужно заказывать обед. Тут чай, тут приказчик, там на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть — опять повар, нужно заказывать ужин. Когда же скучать?

Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя, который его изумлял необыкновенной красотой своей, стройным, картинным ростом, свежестью неистраченной юности, девственной чистотой ни одним прыщиком не опозоренного лица. Ни страсти, ни печали, ни даже что-либо похожее на волнение и беспокойство не дерзнули коснуться его девственного лица и положить на нем морщину, но с тем вместе и не оживили его. Оно оставалось как-то сонно, несмотря на ироническую усмешку, временами его оживлявшую.

— Я также, если позволите заметить, — сказал он, — не могу понять, как при такой наружности, какова ваша, скучать. Конечно, если недостача денег или враги, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь…

— Поверьте, — прервал красавец гость, — что для разнообразия я бы желал иногда иметь какую-нибудь тревогу: ну, хоть бы кто рассердил меня, — и того нет. Скучно, да и только.

— Стало быть, недостаточность земли по имению, малое количество душ?

— Ничуть. У нас с братом земли на десять тысяч десятин и при них больше тысячи человек крестьян.

— Странно, не понимаю. Но, может быть, неурожаи, болезни? много вымерло мужеска пола людей?

— Напротив, всё в наилучшем порядке, и брат мой отличнейший хозяин.

— И при этом скучать! не понимаю, — сказал Чичиков и пожал плечами.

— А вот мы скуку сейчас прогоним, — сказал хозяин. — Бежи, Алексаша, проворней на кухню и скажи повару, чтобы поскорей прислал нам расстегайчиков. Да где ж ротозей Емельян и вор Антошка? Зачем не дают закуски?

Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с шестью графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок со всякой подстрекающей снедью. Слуги поворачивались расторопно, беспрестанно принося что-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и вор Антошка расправлялись отлично. Названья эти были им даны так только — для поощренья. Барин был вовсе не охотник браниться, он был добряк. Но русский человек уж любит пряное слово. [Оно ему] нужно, как рюмка водки для сваренья в желудке. Что ж делать? такая натура: ничего пресного не любит.

Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете». У кого два — подваливал ему третий, приговаривая: «Что ж за число два? Бог любит троицу». Съедал гость три — он ему: «Где ж бывает телега о трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах?» На четыре у него была тоже поговорка, на пять — опять. Чичиков съел чего-то чуть ли не двенадцать ломтей и думал:

«Ну, теперь ничего не приберет больше хозяин». Не тут-то было: не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренного на вертеле, с почками, да и какого теленка!

— Два года воспитывал на молоке, — сказал хозяин, — ухаживал, как за сыном!

— Не могу, — сказал Чичиков.

— Вы попробуйте да потом скажите; не могу!

— Не взойдет, нет места.

— Да ведь и в церкви не было места, взошел городничий — нашлось. А была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте: этот кусок тот же городничий.

Попробовал Чичиков — действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место, а казалось, ничего нельзя было поместить.

«Ну, как этакому человеку ехать в Петербург или в Москву? С этаким хлебосольством он там в три года проживется в пух!» То есть он не знал того, что теперь это усовершенствовано: и без хлебосольства спустить не в три года, а в три месяца все.

Он то и дело подливал да подливал; чего ж не допивали гости, давал допить Алексаше и Николаше, которые так и хлопали рюмку за рюмкой; вперед видно <было, на> какую часть человеческих познаний обратят <они> внимание по приезде в столицу, С гостьми было не то: в силу, в силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин, как сел в свое, какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его, превратившись в кузнецкий мех, стала издавать через открытый рот и носовые продухи такие звуки, какие редко приходят в голову и нового сочинителя: и барабан и флейта, и какой-то отрывистый гул, точный собачий лай.

— Эк его насвистывает! — сказал Платонов.

Чичиков рассмеялся.

— Разумеется, если этак пообедаешь, как тут прийти скуке! Тут сон придет. Не правда ли?

— Да. Но я, однако же, — вы меня извините, — не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств.

— Какие же?

— Да мало ли для молодого человека? Танцевать, играть на каком-нибудь инструменте… а не то — жениться.

— На ком?

— Да будто в окружности нет хороших и богатых невест?

— Да нет.

— Ну, поискать в других местах, поездить. — И богатая мысль сверкнула вдруг в голове Чичикова. — Да вот прекрасное средство! — сказал он, глядя в глаза Платонову.

— Какое?

— Путешествие.

— Куда ж ехать?

— Да если вам свободно, так поедем со мной, — сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова: «А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет».

— А вы куда едете?

— Покамест еду я не столько по своей нужде, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников… Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя: ибо видеть свет, коловращенье людей — кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука. — И, сказавши это, помышлял Чичиков между тем так: «Право, было бы хорошо. Можно даже и все издержки на его счет, даже и отправиться на его лошадях, а мои бы покормились у него в деревне».

«Почему ж не проездиться? — думал между тем Платонов. — Дома же мне делать нечего, хозяйство и без того на руках у брата; стало быть, расстройства никакого. Почему ж, в самом деле, не проездиться?»

— А согласны ли вы, — сказал он вслух, — погостить у брата денька два? Иначе он меня не отпустит.

— С большим удовольствием. Хоть три.

— Ну, так по рукам! Едем! — сказал, оживясь, Платонов.

Они хлопнули по рукам: «Едем!»

— Куда, куда? — вскрикнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза. — Нет, сударики! и колеса у коляски приказано снять, а вашего жеребца, Платон Михайлыч, угнали отсюда за пятнадцать верст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе.

Что было делать с Петухом? Нужно было остаться. Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. Двенадцать гребцов, в двадцать четыре весла, с песнями понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами на обе стороны, подходя беспрестанно под протянутые впоперек реки канаты для ловли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды; только безмолвно являлись пред ними один за другим виды, и роща за рощей тешила взоры разнообразным размещением дерев. Гребцы, хвативши разом в двадцать четыре весла, подымали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Парень-запевала, плечистый детина, третий от руля, починал чистым, звонким голосом, выводя как бы из соловьиного горла начинальные запевы песни, пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась она, беспредельная, как Русь. И Петух, встрепенувшись, пригаркивал, поддавая, где не хватало у хора силы, и сам Чичиков чувствовал, что он русский. Один только Платонов думал: «Что хорошего в этой заунывной песне? От нее еще большая тоска находит на душу».

Возвращались назад уже сумерками. Впотьмах ударяли весла по водам, уже не отражавшим неба. В темноте пристали они к берегу, по которому разложены были огни; на треногах варили рыбаки уху из животрепещущих ершей. Все уже было дома. Деревенская скотина и птица уже давно была пригнана, и пыль от них уже улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая кринки молока и приглашения к ухе. В сумерках слышался тихий гомон людской, бреханье собак, где-то отдававшееся из чужих деревень. Месяц подымался, и начали озаряться потемневшие окрестности, и все озарилось. Чудные картины! Но некому было ими любоваться. Николаша и Алексаша, вместо того чтобы пронестись в это время перед ними на двух лихих жеребцах, в обгонку друг друга, думали о Москве, о кондитерских, о театрах, о которых натолковал им заезжий из столицы кадет. Отец их думал о том, как бы окормить своих гостей. Платонов зевал. Всех живей оказался Чичиков. «Эх, право! заведу когда-нибудь деревеньку!» И стали ему представляться и бабенка и Чичонки.

А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой: «Барабан! — сказал, — никакой городничий не взойдет!» Надобно <же быть> такому стеченью обстоятельств, что за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там ни говорилось. Хозяин заказывал повару, под видом раннего завтрака на завтрашний день, решительный обед. И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит.

— Да кулебяку сделай на четыре угла, — говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. — В один угол положи ты мне щеки осетра да вязиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого, какого-нибудь там того… Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, с другого пусти ее полегче. Да исподку-то, пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, этак растого — не то чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту, как снег какой, так чтобы и не услышал. — Говоря это, Петух присмактывал и подшлепывал губами.

«Черт побери! не даст спать», — думал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно:

— А в обкладку к осетру подпусти свеклу звездочкой, да снеточков, да груздочков, да там, знаешь, репушки да морковки, да бобков, там чего-нибудь этакого, знаешь, того-растого, чтобы гарниру, гарниру всякого побольше. Да в свиной сычуг положи ледку, чтобы он взбухнул хорошенько.

Много еще Петух заказывал блюд. Только и раздавалось: «Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько!» Заснул Чичиков уже на каком-то индюке.

На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом Петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской: он тоже объелся.

— Это уже слишком,— сказал Чичиков, когда выехали они со двора.

— А не скучает, вот что досадно! — сказал Платонов. «Было бы у меня, как у тебя, семьдесят тысяч в год доходу, — подумал Чичиков, — Да я бы скуку и на глаза к себе <не допустил>. Вот откупщик Муразов, — легко сказать, — десять миллионов… Экой куш!»

— Что, вам ничего заехать? Мне бы хотелось проститься с сестрой и с зятем.

— С большим удовольствием, — сказал Чичиков.

— Если вы охотник до хозяйства, — сказал Платонов, — то вам будет с ним интересно познакомиться. Уж лучше хозяина вы не сыщете. Он в десять лет возвел свое именье до <того>, что вместо тридцати теперь получает двести тысяч.

— Ах, да это, конечно, препочтенный человек! Это преинтересно будет с этаким человеком познакомиться. Как же? Да ведь это сказать… А как по фамилии?

— Костанжогло.

— А имя и отчество, позвольте узнать?

— Константин Федорович.

— Константин Федорович Костанжогло. Очень будет интересно познакомиться. Поучительно узнать этакого человека.

Платонов принял на себя руководить Селифаном,— что было нужно, потому что тот едва держался на козлах. Петрушка два раза сторчаком слетел с коляски, так что необходимо было наконец привязать его веревкой к козлам. «Экая скотина!» — повторял только Чичиков.

— Вот, поглядите-ка, начинаются его земли, — сказал Платонов, — совсем другой вид.

И в самом деле, через все поле сеяный лес — ровные, как стрелки, дерева; за ними другой, повыше, тоже молодник; за ними старый лесняк, и всё один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова таким же образом молодой лес, и опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота стен, сквозь леса.

— Это все у него выросло каких-нибудь лет в восемь, в десять, что у другого и в двадцать <не вырастет>.

— Как же это он сделал?

— Расспросите у него. Это землевед такой, у него ничего нет даром. Мало что он почву знает, как знает, какое соседство для кого нужно. Возле какого хлеба какие дерева. Всякий у него три, четыре должности разом отправляет. Лес у него, кроме того что для леса, нужен затем, чтобы в таком-то месте на столько-то влаги прибавить полям, на столько-то унавозить падающим листом, на столько-то дать тени. Когда вокруг засуха, у него нет засухи; когда вокруг неурожай, у него нет неурожая. Жаль, что я сам мало эти вещи знаю, не умею рассказать, а у него такие штуки… Его называют колдуном.

«В самом деле, это изумительный муж, — подумал Чичиков. — Весьма прискорбно, что молодой человек поверхностен и не умеет рассказать».

Наконец показалась деревня. Как бы город какой, высыпалась она множеством изб на трех возвышениях, увенчанных тремя церквами, перегражденная повсюду исполинскими скирдами и кладями. «Да, — подумал Чичиков, — видно, что живет хозяин-туз». Избы всё крепкие, улицы торные; стояла ли где телега — телега была крепкая и новешенькая; мужик попадался с каким-то умным выражением лица; рогатый скот на отбор; даже крестьянская свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой. Не было тут аглицких парков и газонов со всякими затеями, но, по-старинному, шел проспект амбаров и рабочих домов вплоть до самого дому, чтобы все было видно барину, что ни делается вокруг его; и в довершение — поверх дома фонарь обозревал на пятнадцать верст кругом всю окольность. У крыльца их встретили слуги, расторопные, совсем не похожие на пьяницу Петрушку, хотя на них и не было фраков, а казацкие чекмени синего домашнего сукна.

Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо. Свежа она была, как кровь с молоком; хороша, как Божий день; походила как две капли на Платонова, с той разницей только, что не была вяла, как он, но разговорчива и весела.

— Здравствуй, брат! Ну, как же я рада, что ты приехал. А Константина нет дома; но он скоро будет.

— Где ж он?

— У него есть дело на деревне с какими-то покупщиками, — говорила она, вводя гостей в комнату.

Чичиков с любопытством рассматривал жилище этого необыкновенного человека, который получал двести тысяч, думая по нем отыскать свойства самого хозяина, как по оставшейся раковине заключают об устрице или улитке, некогда в ней сидевшей и оставившей свое отпечатление. Но нельзя было вывести никакого заключения. Комнаты все просты, даже пусты: ни фресков, ни картин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок с фарфором, ни даже книг. Словом, все показывало, что главная жизнь существа, здесь обитавшего, проходила вовсе не в четырех стенах комнаты, но в поле, и самые мысли не обдумывались заблаговременно сибаритским образом, у огня пред камином, в покойных креслах, но там же, на месте дела, приходили в голову, и там же, где приходили, там и претворялись в дело. В комнатах мог только заметить Чичиков следы женского домоводства: на столах и стульях были поставлены чистые липовые доски и на них лепестки каких-то цветков, приготовленные к сушке.

— Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена? — сказал Платонов.

— Как дрянь! — сказала хозяйка.— Это лучшее средство от лихорадки. Мы вылечили им в прошлый <год> всех мужиков. А это для настоек; а это для варенья. Вы всё смеетесь над вареньями да над соленьями, а потом, когда едите, сами же похваливаете.

Платонов подошел к фортепиано и стал разбирать ноты.

— Господи! что за старина! — сказал он. — Ну не стыдно ли тебе, сестра?

— Ну, уж извини, брат, музыкой мне и подавно некогда заниматься. У меня осьмилетняя дочь, которую я должна учить. Сдать ее на руки чужеземной гувернантке затем только, чтобы самой иметь свободное время для музыки, — нет, извини, брат, этого-то не сделаю.

— Какая ты, право, стала скучная, сестра! — сказал брат и подошел к окну. — А! вот он! идет! идет! — сказал Платонов.

Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил лет сорока человек, живой, смуглой наружности, в сертуке верблюжьего <сукна?>. О наряде своем он не думал. На нем был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли два человека нижнего сословия, — шли, разговаривая и о чем-то с <ним> толкуя. Один — простой мужик, другой — какой-то заезжий кулак и пройдоха, в синей сибирке. Так как остановились они все около крыльца, то и разговор их был слышен в комнатах.

— Вы вот что лучше сделайте: вы откупитесь у вашего барина. Я вам, пожалуй, дам взаймы: вы после мне отработаете.

— Нет, Константин Федорович, что уж откупаться? Возьмите нас. Уж у вас всякому уму выучишься. Уж эдакого умного человека нигде во всем свете нельзя сыскать. А ведь теперь беда та, что себя никак не убережешь. Целовальники такие завели теперь настойки, что с одной рюмки так те живот станет драть, что воды ведро бы выпил. Не успеешь опомниться, как все спустишь. Много соблазну. Лукавый, что ли, миром ворочает, ей-Богу! Всё заводят, чтобы сбить с толку мужиков: и табак, и всякие такие <…> Что ж делать, Константин Федорович? Человек — не удержишься.

— Послушай, да ведь вот в чем дело. Ведь у меня все-таки неволя. Это правда, что с первого разу все получишь — и корову и лошадь; да ведь дело в том, что я так требую с мужиков, как нигде. У меня работай — первое; мне ли, или себе, но уж я не дам никому залежаться Я и сам работаю как вол, и мужики у меня; потому что испытал, брат: вся дрянь лезет в голову оттого, что не работаешь. Так вы об этом все подумайте миром и потолкуйте между <собою>.

— Да мы-с толковали уж об этом, Константин Федорович. Уж это и старики говорят. Что говорить, ведь всякий мужик у вас богат: уж это недаром; и священники таки сердобольные. А ведь у нас и тех взяли, и хоронить некому.

— Все-таки ступай и переговори.

— Слушаю-с.

— Так уж того-с, Константин Федорович, уж сделайте милость… посбавьте, — говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке.

— Уж я сказал: торговаться я не охотник. Я не то, что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех: у вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудреного? Ему приспичит, ну, он тебе и отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи: мне в ломбард не нужно уплачивать.

— Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я того-с, оттого только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять. — Кулак вынул из-за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прехладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сертука.

«Гм! — подумал Чичиков, — точно как бы носовой платок».

Костанжогло показался в дверях гостиной. Он еще более поразил Чичикова смуглостью лица, жесткостью черных волос, местами до времени поседевших, живым выраженьем глаз и каким-то желчным отпечатком пылкого южного происхожденья. Он был не совсем русский. Он сам не знал, откуда вышли его предки. Он не занимался своим родословием, находя, что это в строку нейдет и в хозяйстве вещь лишняя. Он даже был совершенно уверен, что он русский, да и не знал другого языка, кроме русского.

Платонов представил Чичикова. Они поцеловались.

— Вот решился проездиться по разным губерниям, — сказал Платонов, — размыкать хандру. И вот Павел Иванович предложил ехать с ним.

— Прекрасно, — сказал Костанжогло. — В какие же места, — продолжал он, приветливо обращаясь к Чичикову, — предполагаете теперь направить путь?

— Признаюсь, — сказал Чичиков, приветливо наклоня голову набок и в то же время поглаживая рукой кресельную ручку, — еду я покамест не столько по своей нужде, сколько по нужде другого: генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но с другой стороны, так сказать, и для самого себя, потому что, точно не говоря уже о пользе, которая может быть в геморроидальном отношении, увидать свет, коловращенье людей… есть, так сказать, живая книга, та же наука.

— Да, заглянуть в иные уголки не мешает.

— Превосходно изволили заметить: именно, истинно, действительно не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел; встречаешь людей, которых бы не встретил. Разговор с иным тот же червонец, как вот, например, теперь представился случай… К вам прибегаю, почтеннейший Константин Федорович, научите, научите, оросите жажду мою вразумленьем истины. Жду, как манны, сладких слов ваших.

— Чему же, однако?.. чему научить? — сказал Костанжогло, смутившись. — Я и сам учился на медные деньги.

— Мудрости, почтеннейший, мудрости! Мудрости управлять трудным кормилом сельского хозяйства, мудрости извлекать доходы верные, приобресть имущество не мечтательное, а существенное, исполня тем долг гражданина, заслужа уваженье соотечественников.

— Знаете ли что, — сказал Костанжогло, смотря на него в размышлении, — останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление и расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет.

— Конечно, останьтесь, — сказала хозяйка и, обратясь к брату, прибавила: — Брат, оставайся, куды тебе торопиться?

— Мне все равно. Как Павел Иванович?

— Я тоже, я с большим удовольствием… Но вот обстоятельство: родственник генерала Бетрищева, некто полковник Кошкарев…

— Да ведь он сумасшедший.

— Это так, сумасшедший. Я бы к нему и не ехал, но генерал Бетрищев, близкий приятель и, так сказать, благотворитель…

— В таком случае, знаете что? — сказал <Костанжогло>, — поезжайте, к нему и десяти верст нет. У меня стоят готовые пролетки. Поезжайте к нему теперь же. Вы успеете к чаю возвратиться назад.

— Превосходная мысль! — вскрикнул Чичиков, взявши шляпу.

Пролетки были ему поданы и в полчаса примчали его к полковнику. Вся деревня была вразброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то домы, вроде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: «Депо земледельческих орудий»; на другом: «Главная счетная экспедиция»; далее: «Комитет сельских дел», «Школа нормального просвещенья поселян». Словом, черт знает чего не было!

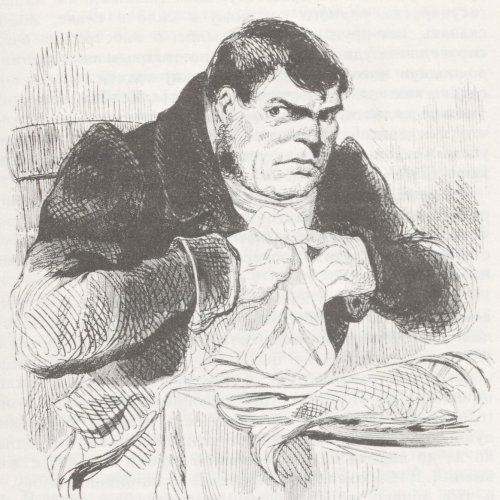

Полковника он застал за пульпитром стоячей конторки, с пером в зубах. Полковник принял Чичикова отменно ласково. По виду он был предобрейший, преобходительный человек: стал ему рассказывать о том, скольких трудов ему стоило возвесть имение до нынешнего благосостояния; с соболезнованием жаловался, как трудно дать понять мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляет человеку просвещенная роскошь, искусство и художество; что баб он до сих <пор> не мог заставить ходить в корсете, тогда как в Германии, где он стоял с полком в четырнадцатом году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано; что, однако же, несмотря на все упорство со стороны невежества, он непременно достигнет того, что мужик его деревни, идя за плугом, будет в то же время читать книгу о громовых отводах Франклина, или Виргилиевы «Георгики», или «Химическое исследование почв».

«Да, как бы не так! — подумал Чичиков. — А вот я до сих пор еще „Графини Лавальер“ не прочел, все нет времени».

Много еще говорил полковник о том, как привести людей к благополучию. Костюм у него имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны — науки возвысятся, торговля подымется и золотой век настанет в России.

Посмотревши на него пристально, Чичиков подумал: «С этим, кажется, чиниться нечего», — и тут же объявил, что имеется надобность вот в каких душах, с совершеньем таких-то крепостей и всех обрядов.

— Сколько могу видеть из слов ваших, — сказал полковник, нимало не смутясь, — это просьба, не так ли?

— Так точно.

— В таком случае изложите ее письменно. Просьба пойдет в контору принятия рапортов и донесений. [Контора], пометивши, препроводит ее ко мне; от меня поступит она в комитет сельских дел; оттоле, по сделании выправок, к управляющему. Управляющий совокупно с секретарем…

— Помилуйте! — вскрикнул Чичиков, — ведь этак затянется Бог знает! Да как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело… Души ведь некоторым образом мертвые.

— Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом мертвые.

— Но ведь как же — мертвые? Ведь этак же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались как бы были живые.

— Хорошо. Вы так и напишите: «но нужно, или требуется, желается, ищется, чтобы казалось, как бы живые». Без бумажного производства нельзя этого сделать. Пример — Англия и сам даже Наполеон. Я вам отряжу комиссионера, который вас проводит по всем местам.

Он ударил в звонок. Явился какой-то человек.

— Секретарь! Позвать ко мне комиссионера! — Предстал комиссионер, какой-то не то мужик, не то чиновник. — Вот он вас проводит <по> нужнейшим местам.

Чичиков решился из любопытства пойти с комиссионером смотреть все эти самонужнейшие места. Контора подачи рапортов существовала только на вывеске, и двери были заперты. Правитель дел ее Хрулев был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил камердинер Березовский; но он тоже был куда-то откомандирован комиссией построения. Толкнулись они в департамент сельских дел — там переделка: разбудили какого-то пьяного, но не добрались от него никакого толку. «У нас бестолковщина, — сказал наконец Чичикову комиссионер. — Барина за нос водят. Всем у нас распоряжается комиссия построения: отрывает всех от дела, посылает куда угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения». Он, как видно, был недоволен на комиссию построения. Далее Чичиков не хотел и смотреть, но, пришедши, рассказал полковнику, что так и так, что у него каша и никакого толку нельзя добиться, и комиссии подачи рапортов и вовсе нет.

Полковник воскипел благородным негодованьем, крепко пожавши руку Чичикова в знак благодарности. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал восемь строжайших запросов: на каком основании комиссия построения самоуправно распорядилась с неподведомственными ей чиновниками; как мог допустить главноуправляющий, чтобы представитель, не сдавши своего поста, отправился на следствие; и как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует контора подачи рапортов и донесений?

«Ну, кутерьма!» — подумал Чичиков и хотел уже уехать.

— Нет, я вас не отпущу. Теперь уже собственное мое честолюбие затронуто. Я докажу, что значит органическое, правильное устройство хозяйства. Я поручу ваше дело такому человеку, который один стоит всех: окончил университетский курс. Вот каковы у меня крепостные люди… Чтобы не терять драгоценного времени, покорнейше <прошу> посидеть у меня в библиотеке, — сказал полковник, отворяя боковую дверь. — Тут книги, бумага, перья, карандаши, все. Пользуйтесь, пользуйтесь всем: вы — господин. Просвещение должно быть открыто всем.

Так говорил Кошкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных. Книги по всем частям: по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства; специальные журналы по всем частям, которые только рассылаются с обязанностью подписок, но никто <их> не читает. Видя, что всё это были книги не для приятного препровождения <времени>, он обратился к другому шкафу — из огня в полымя: всё книги философии. Шесть огромных томищей предстало ему пред глаза, под названием: «Предуготовительное вступление в область мышления. Теория общности, совокупности, сущности, и в применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице: проявленье, развитье, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает чего там не было. «Это не по мне», — сказал Чичиков и оборотился к третьему шкафу, где были книги по части искусств. Тут вытащил какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать Такого рода картинки нравятся холостякам средних <лет>, а иногда и тем старикашкам, которые подзадоривают себя балетами и прочими пряностями. Окончивши рассматривание этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую в том же роде, как появился полковник Кошкарев, с сияющим видом и бумагою.

— Все сделано, и сделано отлично! Человек, о котором я вам говорил, решительный гений. За это я поставлю <его> выше всех и для него одного заведу целый департамент. Вы посмотрите, какая светлая голова и как в несколько минут он решил все.

«Ну, слава те Господи!» — подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать:

— «Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести на оное: 1-е. В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумение, ибо неосмотрительным образом ревизские души названы умершими. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие. Да и самое таковое название уже показывает изучение наук более эмпирическое, вероятно ограничившееся приходским училищем, ибо душа бессмертна».

— Плут! — сказал, остановившись, Кошкарев с самодовольствием. — Тут он немножко кольнул вас. Но сознайтесь, какое бойкое перо!

— «Во 2-х, никаких незаложенных, не только близких к смерти, но и всяких прочих, по именью не имеется, ибо все в совокупности не токмо заложены без изъятия, но и перезаложены, с прибавкой по полутораста рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловки, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым и вследствие того под запрещеньем, о чем объявлено в сорок втором номере „Московских ведомостей“».

— Так зачем же вы мне этого не объявили прежде? Зачем из пустяков держали? — сказал с сердцем Чичиков.

— Да! да ведь нужно было, чтобы <вы> все это увидели сквозь форму бумажного производства. Этак не штука. Бессознательно может и дурак увидеть, но нужно сознательно.

В сердцах, схвативши шапку, Чичиков — бегом из дому, мимо всяких приличий, да в дверь: он был сердит. Кучер стоял с пролетками наготове, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о корме пошла бы письменная просьба, и резолюция выдать овес лошадям вышла бы только на другой день. [Как ни был Чичиков груб и неучтив, но Кошкарев, несмотря на все, был с ним необыкновенно] учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку, прижал ее к сердцу и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать и пружины управления заржавеют и ослабеют; что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль — устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссиею построения, так что уже тогда никто не осмелится украсть.

Чичиков приехал, сердитый и недовольный, поздно, когда уже давно горели свечи.

— Что это вы так запоздали? — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях.

— О чем вы это так долго с ним толковали? — сказал Платонов.

— Этакого дурака я еще отроду не видывал, — сказал <Чичиков>.

— Это еще ничего, — сказал Костанжогло. — Кошкарев — утешительное явление. Он нужен затем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости всех наших умников, — вот этих всех умников, которые, не узнавши прежде своего, набираются дури в чужи. Вон каковы помещики теперь наступили: завели и конторы, и мануфактуры, и школы, и комиссию, и черт их знает чего не завели! Вот каковы эти умники! Было поправились после француза двенадцатого года, так вот теперь всё давай расстроивать сызнова. Ведь хуже француза расстроили, так что теперь какой-нибудь Петр Петрович Петух еще хороший помещик.

— Да ведь и он заложил теперь в ломбард, — сказал Чичиков.

— Ну да, все в ломбард, все пойдет в ломбард. — Сказав это, Костанжогло стал понемногу сердиться. — Вон шляпный, свечной заводы, — из Лондона мастеров выписали свечных, торгашами поделались. Помещик — этакое званье почтенное — в мануфактуристы, фабриканты! Прядильные машины… кисеи шлюхам городским, девкам.

— Да ведь и у тебя же есть фабрики,— заметил Платонов.

— А кто их заводил? Сами завелись! накопилось шерсти, сбыть некуда — я и начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые — по дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают, — мужику надобные, моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжение шести лет сряду промышленники, — ну куды ее девать? Я начал из нее варить клей, да сорок тысяч и взял. Ведь у меня всё так.

«Экой черт! — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза, — загребистая какая лапа».

— Да и то потому занялся, что набрело много работников, которые умерли бы с голоду. Голодный год, и все по милости этих фабрикантов, упустивших посевы. Этаких фабрик у меня, брат, наберется много. Всякий год другая фабрика, смотря по тому, от чего накопилось остатков и выбросков. Рассмотри только попристальнее свое хозяйство — всякая дрянь даст доход, так что отталкиваешь, говоришь: не нужно. Ведь я не строю для этого дворцов с колоннами да с фронтонами.

— Это изумительно… Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход! — сказал Чичиков.

— Да помилуйте! Если бы только брать дело попросту, как оно есть; а то ведь всякий — механик, всякий хочет открыть ларчик с инструментом, а не просто. Он для этого съездит нарочно в Англию, вот в чем дело. Дурачье! — Сказавши это, Костанжогло плюнул. — И ведь глупее всотеро станет после того, как возвратится из-за границы.

— Ax, Константин! ты опять рассердился, — сказала с беспокойством жена. — Ведь ты знаешь, что это для тебя вредно.

— Да ведь как не сердиться? Добро бы, это было чужое, а то ведь это близкое собственному сердцу. Ведь досадно то, что русский характер портится. Ведь теперь явилось в русском характере донкишотство, которого никогда не было! Просвещение придет ему в ум — сделается Дон-Кишотом просвещенья: заведет такие школы, что дураку в ум не войдет! Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город, — только что пьяница да чувствует свое достоинство. В человеколюбье пойдет — сделается Дон-Кишотом человеколюбья: настроит на миллион рублей бестолковейших больниц да заведений с колоннами, разорится, да и пустит всех по миру: вот тебе и человеколюбье!

Чичикову не до просвещенья было дело. Ему хотелось обстоятельно расспросить о том, как всякая дрянь дает доход: но никак не дал ему Костанжогло вставить слова. Желчные речи уже лились из уст его, так что уже он их не мог удержать.

— Думают, как просветить мужика! Да ты сделай его прежде богатым да хорошим хозяином, а там он сам выучится. Ведь как теперь, в это время, весь свет поглупел, так вы не можете себе представить. Что пишут теперь эти щелкоперы! Пустит какой-нибудь молокосос книжку, и так вот все и бросятся на нее. Вот что стали говорить: «Крестьянин ведет уж очень простую жизнь; нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состоянья…» Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней черт знает каких понабрались, и уж нет осьмнадцатилетнего мальчишки, который бы не испробовал всего: и зубов у него нет, и плешив, как пузырь,— так хотят теперь и этих заразить. Да слава Богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями! За это мы просто должны благодарить Бога. Да хлебопашцы для меня всех почтеннее — что вы его трогаете? Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы.

— Так вы полагаете, что хлебопашеством доходливей заниматься? — спросил Чичиков.

— Законнее, а не то что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. Не говорю — не заниматься другим, но чтобы в основание легло хлебопашество — вот что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики — того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей. Не эти фабрики, что потом для поддержки и для сбыту употребляют все гнусные меры, развращают, растлевают несчастный народ. Да вот же не заведу у себя, как ты там ни говори в их пользу, никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки! Пусть я буду перед Богом прав… Я двадцать лет живу с народом; я знаю, какие от этого следствия.

— Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении, из останков, из обрезков получается, <что> и всякая дрянь дает доход.

— Гм! Политические экономы! — говорил Костанжогло, не слушая его, с выражением желчного сарказма в лице. — Хороши политические экономы! Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Дальше своего глупого носа не видит. Осел, а еще взлезет на кафедру, наденет очки… Дурачье! — И во гневе он плюнул.

— Все это так и все справедливо, только, пожалуйста, не сердись,— сказала жена,— как будто нельзя говорить об этом, не выходя из себя.

— Слушая вас, почтеннейший Константин Федорович, вникаешь, так сказать, в смысл жизни, щупаешь самое ядро дела. Но, оставив общечеловеческое, позвольте обратить внимание на приватное. Если бы, положим, сделавшись помещиком, возымел я мысль в непродолжительное <время> разбогатеть так, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина, то каким образом, как поступить?

— Как поступить, чтобы разбогатеть? — подхватил Костанжогло. — А вот как…

— Пойдем ужинать, — сказала хозяйка; она, поднявшись с дивана, выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые продрогнувшие свои члены.

Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, где уже на столе стояла суповая чашка и, лишенная крышки, разливала приятное благоуханье супа, напитанного свежею зеленью и первыми кореньями весны. Все сели за стол. Слуги проворно поставили разом на стол все блюда в закрытых соусниках и все, что нужно, и тотчас ушли. Костанжогло не любил, чтобы лакеи слушали господские <разговоры>, а еще более чтобы глядели ему в рот в то время, когда он <ест>.

Нахлебавшись супу и выпивши рюмку какого-то отличного питья, похожего на венгерское, Чичиков сказал хозяину так:

— Позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться…

— Именье, за которое если бы он запросил и сорок тысяч, я бы ему тут же отсчитал.

— Гм! — Чичиков задумался. — А отчего же вы сами, — проговорил он с некоторою робостью, — не покупаете его?

— Да нужно знать, наконец, пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положеньями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж наконец надоело, черт их возьми.

— Как вообще люди способны к злословию! — сказал Чичиков.

— А уж как в нашей губернии — не можете себе представить! Меня иначе и не называют, как сквалыгой и скупцом первой степени. Себя они во всем извиняют. «Я, говорит, конечно, промотался, но потому, что жил высшими потребностями жизни, поощрял промышленников, мошенников то есть, а этак, пожалуй, можно прожить свиньей, как Костанжогло».

— Желал бы я быть этакой свиньей! — сказал Чичиков.

— И все это ложь и вздор. Какие высшие потребности? Кого они надувают? Книги хоть он и заведет, но ведь их не читает. Дело окончится картами да пьянством. И все оттого, что не задаю обедов да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что это меня бы тяготило; я к этому не привык. А приезжай ко мне есть то, что я ем, — милости просим. Не даю денег взаймы — это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно и деньги принесут тебе явную прибыль, — я тебе не откажу и не возьму даже процентов.

«Это, однако же, нужно принять к сведению», — подумал Чичиков.

— И никогда не откажу, — продолжал Костанжогло.— Но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят! Черт побери! он затевает там какой-нибудь обед любовнице, или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом, или с распутницей в маскарад, юбилей там какой-нибудь в память того, что он даром прожил, а ему давай деньги взаймы!..

Здесь Костанжогло плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его лицо. Вдоль лба и впоперек его собрались морщины, обличители гневного движенья взволнованной желчи.

— Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора, — сказал Чичиков, выпивая еще рюмку малиновки, которая действительно была отличная. — Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени…

— Если вы хотите, — подхватил сурово и отрывисто Костанжогло, полный нерасположенья духа, — разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете; если же хотите разбогатеть, не спрашиваясь о времени, то разбогатеете скоро.

— Вот оно как, — сказал Чичиков.

— Да, — сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова, — надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что в деревне тоска, — да я бы умер, повесился от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они в этих глупых своих клубах, трактирах да театрах. Дураки дурачье, ослиное поколенье! Хозяину нельзя, нет времени скучать. В жизни его и на полвершка нет пустоты — все полнота. Одно это разнообразье занятий, и притом каких занятий! — занятий, истинно возвышающих дух. Как бы то ни было, но ведь тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всего, что совершается в творении. Рассмотрите-ка круговой год работ: как еще прежде, чем наступит весна, всё уж настороже и ждет ее; подготовка семян, переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка; установленье новых тягол. Весь <год> обсматривается вперед и все рассчитывается вначале. А как взломает лед, да пройдут реки, да просохнет все в пойдет взрываться земля — по огородам и садам работает заступ, по полям соха и бороны: садка, севы и посевы. Понимаете ли, что это? Безделица! грядущий урожай сеют! Блаженство всей земли сеют! Пропитанье миллионов сеют! Наступило лето… А тут покосы, покосы… И вот закипела вдруг жатва; за рожью пошла рожь, а там пшеница, а там и ячмень, и овес. Все кипит; нельзя пропустить минуты; хоть двадцать глаз имей — всем им работа. А как отпразднуется все да пойдет свозиться на гумны, складываться в клади, да зимние запашки, да чинки к зиме амбаров, риг, скотных дворов и в то же время все бабьи <работы>, да подведешь всему итог и увидишь, что сделано, — да ведь это… А зима! Молотьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из риг а амбары. Идешь и на мельницу, идешь и на фабрики, идешь взглянуть и на рабочий двор, идешь и к мужику, как он там на себя колышется. Да для меня, просто, если плотник хорошо владеет топором, я два часа готов пред ним простоять: так веселит меня работа. А если видишь еще, что все это с какой целью творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход, — да я и рассказать не могу, что тогда в тебе делается. И не потому, что растут деньги, — деньги деньгами, — но потому, что все это дело рук твоих; потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилье и добро на всё. Да где вы найдете мне равное наслажденье? — сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего, сиял он весь, и казалось, как бы лучи исходили из его лица. — Да в целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творенья, как высшее всех наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя. И это называют скучным делом!..

Как пенья райской птички, заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста. Самые глаза умаслились и выражали сладость, и все бы он слушал.

— Константин! пора вставать, — сказала хозяйка, приподнявшись со стула.

Все встали. Подставив руку коромыслом, повел Чичиков обратно хозяйку. Но уже недоставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты действительно существенными оборотами.

— Что ни рассказывай, а все, однако же, скучно, — говорил, идя позади их, Платонов.

«Гость не глупый человек, — думал хозяин, — степенен в словах и не щелкопер». И, подумавши так, стал он еще веселее, как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашел человека, умеющего слушать умные советы.

Когда потом поместились они все в уютной комнатке, озаренной свечками, насупротив балконной стеклянной двери в сад, и глядели к ним оттоле звезды, блиставшие над вершинами заснувшего сада, — Чичикову сделалось так приютно, как не бывало давно: точно как бы после долгих странствований приняла уже его родная крыша и, по совершенье всего, он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавши: «Довольно!» Такое обаятельное расположенье навел ему на душу разумный разговор гостеприимного хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственней ему других речей. И часто неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном, встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя и бездорожье дороги, и неприютность ночлегов, и беспутность современного шума, и лживость обманов, обманывающих человека. И живо врежется, раз навсегда и навеки, проведенный таким образом вечер, и все удержит верная память: и кто соприсутствовал, и кто на каком месте сидел, и что было в руках его, — стены, углы и всякую безделушку.

Так и Чичикову заметилось все в тот вечер: и эта милая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выраженье, воцарившееся в лице умного хозяина, но даже и рисунок обоев комнаты, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами: «Полно, не мучь его», — и веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, глядевшая к ним оттоле, облокотясь на вершины дерев, осыпанная звездами, оглашенная соловьями, громкопевно высвистывавшими из глубины зеленолиственных чащей.

— Сладки мне ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович, — произнес Чичиков. — Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму.

Костанжогло улыбнулся. Он сам чувствовал, что не несправедливы были эти слова.

— Нет, уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором, точно, можно сказать — умный человек, которого я и подметки не стою.

— Кто ж бы это такой мог быть? — с изумленьем спросил Чичиков.

— Это наш откупщик Муразов.

— В другой уже раз про него слышу! — вскрикнул Чичиков.

— Это человек, который не то что именьем помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов.

— И, говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия: десять миллионов, говорят, нажил.

— Какое десять! перевалило за сорок. Скоро половина России будет в его руках.

— Что вы говорите! — вскрикнул Чичиков, вытаращив глаза и разинув рот.

— Всенепременно. Это ясно. Медленно богатеет тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч; а у кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так вдвое и втрое противу самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно. Тут уже и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему ни назначит, такая и останется, некому перебить.

— Господи Боже ты мой! — проговорил Чичиков, перекрестившись. Смотрел Чичиков в глаза Костанжогло, — захватило дух в груди ему. — Уму непостижимо! Каменеет мысль от страха! Изумляются мудрости промысла в рассматриванье букашки: для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте спросить насчет одного обстоятельства: скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?

— Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами.

— Невероятно! Если бы тысячи, но миллионы…

— Напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям: прямой дорогой так и ступай, все бери, что ни лежит перед тобой. Другой не подымет: всякому не по силам, — нет соперников. Радиус велик, говорю: что ни захватит — вдвое или втрое противу <самого себя>. А с тысячи что? Десятый, двадцатый процент.

— И что всего непостижимей — что дело ведь началось из копейки.

— Да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей, — сказал Костанжогло. — Кто родился с тысячами и воспитался на тысячах, тот уже не приобретет, у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нет! Начинать нужно с начала, а не с середины, — с копейки, а не с рубля, — снизу, а не сверху. Тут только узнаешь хорошо люд и быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарства — тогда тебя умудрит и вышколит, что уж не дашь промаха ни в каком предприятье и не оборвешься. Поверьте, это правда. С начала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне: «Дайте мне сто тысяч — я сейчас разбогатею», — я тому не поверю: он бьет наудачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать.

— В таком случае я разбогатею, — сказал Чичиков, невольно помыслив о мертвых душах, — ибо действительно начинаю с ничего.

— Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать, — сказала хозяйка, — а ты все болтаешь.

— И непременно разбогатеете, — сказал Костанжогло, не слушая хозяйки. — К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куды девать доходы.

Как очарованный сидел Павел Иванович; в золотой области грез и мечтаний кружились его мысли. По золотому ковру грядущих прибытков золотые узоры вышивало разыгравшееся воображение, и в ушах его отдавались слова: «Реки, реки потекут золота».

— Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать.

— Да что ж тебе? Ну и ступай, если захотелось, — сказал хозяин и остановился, потому что громко по всей комнате раздалось храпенье Платонова, а вслед за ним Ярб затянул еще громче. Заметив, что в самом деле пора на ночлег, он растолкал Платонова, сказавши: «Полно тебе храпеть!» — и пожелал Чичикову спокойной ночи. Все разбрелись и скоро заснули по своим постелям.

Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком не фантастического, но существенного имения. После разговора с хозяином все становилось так ясно. Возможность разбогатеть казалась так очевидной! Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно и так казалось свойственно самой его натуре! Только бы сбыть в ломбард этих мертвецов да завести не [фантастическое поместье]. Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогло: расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого; все высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок и бойким ходом двигнутся все пружины хозяйственной машины, деятельно толкая друг друга. Труд закипит; и подобно тому <как> в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться из всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял пред ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки. Собственно за ум он не уважал еще ни одного человека. Костанжогло был первый. Он понял, что с этим нечего подыматься на какие-нибудь штуки. Его занимал другой прожект — купить именье Хлобуева. Десять тысяч у него было; пятнадцать тысяч предполагал он попробовать занять у Костанжогло, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому желающему разбогатеть; остальные — как-нибудь, или заложивши в ломбард, или так просто, заставивши ждать. Ведь и это можно: ступай возись по судам, если есть охота. И долго он об этом думал. Наконец сон, который уже целые четыре часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял, наконец, и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.