Роман Достоевского «Идиот»: Часть 2. Глава 3

Был уже двенадцатый час. Князь знал, что у Епанчиных в городе он может застать теперь одного только генерала, по службе, да и то навряд. Ему подумалось, что генерал, пожалуй, еще возьмет его и тотчас же отвезет в Павловск, а ему до того времени очень хотелось сделать один визит. На риск опоздать к Епанчиным и отложить свою поездку в Павловск до завтра, князь решился идти разыскивать дом, в который ему так хотелось зайти.

Визит этот был для него, впрочем, в некотором отношении рискованным. Он затруднялся и колебался. Он знал про дом, что он находится в Гороховой, неподалеку от Садовой, и положил идти туда, в надежде, что, дойдя до места, он успеет наконец решиться окончательно.

Подходя к перекрестку Гороховой и Садовой, он сам удивился своему необыкновенному волнению; он и не ожидал, что у него с такою болью будет биться сердце. Один дом, вероятно по своей особенной физиономии, еще издали стал привлекать его внимание, и князь помнил потом, что сказал себе: «Это, наверно, тот самый дом». С необыкновенным любопытством подходил он проверить свою догадку; он чувствовал, что ему почему-то будет особенно неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого. Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом роде, выстроенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в этих улицах Петербурга (в котором всё так скоро меняется) почти без перемены. Строены они прочно, с толстыми стенами и с чрезвычайно редкими окнами; в нижнем этаже окна иногда с решетками. Большею частью внизу меняльная лавка. Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху. И снаружи и внутри как-то негостеприимно и сухо, всё как будто скрывается и таится, а почему так кажется по одной физиономии дома — было бы трудно объяснить. Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну. В этих домах проживают почти исключительно одни торговые. Подойдя к воротам и взглянув на надпись, князь прочел: «Дом потомственного почетного гражданина Рогожина».

Перестав колебаться, он отворил стеклянную дверь, которая шумно за ним захлопнулась, и стал всходить по парадной лестнице во второй этаж. Лестница была темная; каменная, грубого устройства, а стены ее окрашены красною краской. Он знал, что Рогожин с матерью и братом занимает весь второй этаж этого скучного дома. Отворивший князю человек провел его без доклада и вел долго; проходили они и одну парадную залу, которой стены были «под мрамор», со штучным дубовым полом и с мебелью двадцатых годов, грубою и тяжеловесною, проходили и какие-то маленькие клетушки, делая крючки и зигзаги, поднимаясь на две, на три ступени и на столько же спускаясь вниз, и наконец постучались в одну дверь. Дверь отворил сам Парфен Семеныч; увидев князя, он до того побледнел и остолбенел на месте, что некоторое время похож был на каменного истукана, смотря своим неподвижным и испуганным взглядом и скривив рот в какую-то в высшей степени недоумевающую улыбку, — точно в посещении князя он находил что-то невозможное и почти чудесное. Князь хоть и ожидал чего-нибудь в этом роде, но даже удивился.

— Парфен, может, я некстати, я ведь и уйду, — проговорил он наконец в смущении.

— Кстати! Кстати! — опомнился наконец Парфен. — Милости просим, входи!

Они говорили друг другу ты. В Москве им случалось сходиться часто и подолгу, было даже несколько мгновений в их встречах, слишком памятно запечатлевшихся друг у друга в сердце. Теперь же они месяца три с лишком как не видались.

Бледность и как бы мелкая, беглая судорога всё еще не покидали лица Рогожина. Он хоть и позвал гостя, но необыкновенное смущение его продолжалось. Пока он подводил князя к креслам и усаживал его к столу, тот случайно обернулся к нему и остановился под впечатлением чрезвычайно странного и тяжелого его взгляда. Что-то как бы пронзило князя и вместе с тем как бы что-то ему припомнилось — недавнее, тяжелое, мрачное. Не садясь и остановившись неподвижно, он некоторое время смотрел Рогожину прямо в глаза; они еще как бы сильнее блеснули в первое мгновение. Наконец Рогожин усмехнулся, но несколько смутившись и как бы потерявшись.

— Что ты так смотришь пристально? — пробормотал он. — Садись!

Князь сел.

— Парфен, — сказал он, — скажи мне прямо, знал ты, что я приеду сегодня в Петербург, или нет?

— Что ты приедешь, я так и думал, и, видишь, не ошибся, — прибавил тот, язвительно усмехнувшись, — но почем я знал, что ты сегодня приедешь?

Некоторая резкая порывчатость и странная раздражительность вопроса, заключавшегося в ответе, еще более поразили князя.

— Да хоть бы и знал, что сегодня, из-за чего же так раздражаться? — тихо промолвил князь в смущении.

— Да ты к чему спрашиваешь-то?

— Давеча, выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких же глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня.

— Вона! Чьи же были глаза-то? — подозрительно пробормотал Рогожин. Князю показалось, что он вздрогнул.

— Не знаю; в толпе, мне даже кажется, что померещилось; мне начинает всё что-то мерещиться. Я, брат Парфен, чувствую себя почти вроде того, как бывало со мной лет пять назад, еще когда припадки приходили.

— Что ж, может, и померещилось; я не знаю… — бормотал Парфен.

Ласковая улыбка на лице его не шла к нему в эту минуту, точно в этой улыбке что-то сломалось и как будто Парфен никак не в силах был склеить ее, как ни пытался.

— Что ж, опять за границу, что ли? — спросил он и вдруг прибавил: — А помнишь, как мы в вагоне, по осени, из Пскова ехали, я сюда, а ты… в плаще-то, помнишь, штиблетишки-то?

И Рогожин вдруг засмеялся, в этот раз с какою-то откровенною злобой и точно обрадовавшись, что удалось хоть чем-нибудь ее выразить.

— Ты здесь совсем поселился? — спросил князь, оглядывая кабинет.

— Да, я у себя. Где же мне и быть-то?

— Давно мы не видались. Про тебя я такие вещи слышал, что как будто и не ты.

— Мало ли что ни наскажут, — сухо заметил Рогожин.

— Однако же ты всю компанию разогнал; сам вот в родительском доме сидишь, не проказишь. Что ж, хорошо. Дом-то твой или ваш общий?

— Дом матушки. К ней сюда чрез коридор.

— А где брат твой живет?

— Брат Семен Семеныч во флигеле.

— Семейный он?

— Вдовый. Тебе для чего это надо?

Князь поглядел и не ответил; он вдруг задумался и, кажется, не слыхал вопроса. Рогожин не настаивал и выжидал. Помолчали.

— Я твой дом сейчас, подходя, за сто шагов угадал, — сказал князь.

— Почему так?

— Не знаю совсем. Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни, а спроси, почему я этак заключил, — ничем объяснить не могу. Бред, конечно. Даже боюсь, что это меня так беспокоит. Прежде и не вздумал бы, что ты в таком доме живешь, а как увидал его, так сейчас и подумалось: «Да ведь такой точно у него и должен быть дом!».

— Вишь! — неопределенно усмехнулся Рогожин, не совсем понимая неясную мысль князя. — Этот дом еще дедушка строил, — заметил он. — В нем всё скопцы жили, Хлудяковы, да и теперь у нас нанимают.

— Мрак-то какой. Мрачно ты сидишь, — сказал князь, оглядывая кабинет.

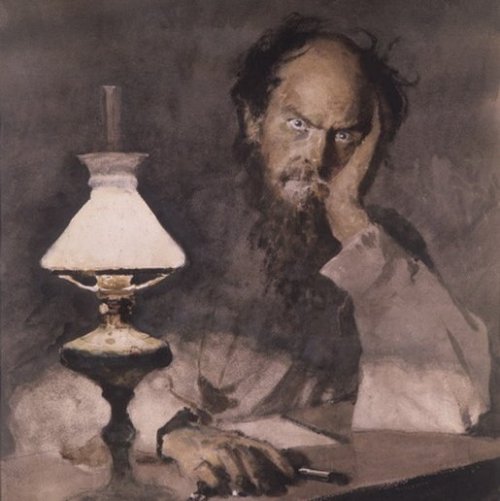

Это была большая комната, высокая, темноватая, заставленная всякою мебелью — большею частию большими деловыми столами, бюро, шкафами, в которых хранились деловые книги и какие-то бумаги. Красный широкий сафьянный диван, очевидно, служил Рогожину постелью. Князь заметил на столе, за который усадил его Рогожин, две-три книги; одна из них, «История» Соловьева, была развернута и заложена отметкой. По стенам висело в тусклых золоченых рамах несколько масляных картин, темных, закоптелых и на которых очень трудно было что-нибудь разобрать. Один портрет во весь рост привлек на себя внимание князя: он изображал человека лет пятидесяти, в сюртуке покроя немецкого, но длиннополом, с двумя медалями на шее, с очень редкою и коротенькою седоватою бородкой, со сморщенным и желтым лицом, с подозрительным, скрытным и скорбным взглядом.

— Это уж не отец ли твой? — спросил князь.

— Он самый и есть, — отвечал с неприятною усмешкой Рогожин, точно готовясь к немедленной бесцеремонной какой-нибудь шутке насчет покойного своего родителя.

— Он был ведь не из старообрядцев?

— Нет, ходил в церковь, а это правда, говорил, что по старой вере правильнее. Скопцов тоже уважал очень. Это вот его кабинет и был. Ты почему спросил, по старой ли вере?

— Свадьбу-то здесь справлять будешь?

— З-здесь, — ответил Рогожин, чуть не вздрогнув от неожиданного вопроса.

— Скоро у вас?

— Сам знаешь, от меня ли зависит?

— Парфен, я тебе не враг и мешать тебе ни в чем не намерен. Это я теперь повторяю так же, как заявлял и прежде, один раз, в такую же почти минуту. Когда в Москве твоя свадьба шла, я тебе не мешал, ты знаешь. В первый раз она сама ко мне бросилась, чуть не из-под венца, прося «спасти» ее от тебя. Я ее собственные слова тебе повторяю. Потом и от меня убежала, ты опять ее разыскал и к венцу повел, и вот, говорят, она опять от тебя убежала сюда. Правда ли это? Мне так Лебедев дал знать, я потому и приехал. А о том, что у вас опять здесь сладилось, я только вчера в вагоне в первый раз узнал от одного из твоих прежних приятелей, от Залёжева, если хочешь знать. Ехал же я сюда, имея намерение: я хотел ее наконец уговорить за границу поехать, для поправления здоровья; она очень расстроена и телом и душой, головой особенно, и, по-моему, в большом уходе нуждается. Сам я за границу ее сопровождать не хотел, а имел в виду всё это без себя устроить. Говорю тебе истинную правду. Если совершенная правда, что у вас опять это дело сладилось, то я и на глаза ей не покажусь, да и к тебе больше никогда не приду. Ты сам знаешь, что я тебя не обманываю, потому что всегда был откровенен с тобой. Своих мыслей об этом я от тебя никогда не скрывал и всегда говорил, что за тобою ей непременная гибель. Тебе тоже погибель… может быть, еще пуще, чем ей. Если бы вы опять разошлись, то я был бы очень доволен; но расстраивать и разлаживать вас сам я не намерен. Будь же спокоен и не подозревай меня. Да и сам ты знаешь: был ли я когда-нибудь твоим настоящим соперником, даже и тогда, когда она ко мне убежала. Вот ты теперь засмеялся; я знаю, чему ты усмехнулся. Да, мы жили там розно и в разных городах, и ты всё это знаешь наверно. Я ведь тебе уж и прежде растолковал, что я ее «не любовью люблю, а жалостью». Я думаю, что я это точно определяю. Ты говорил тогда, что эти слова мои понял; правда ли? понял ли? Вон как ты ненавистно смотришь! Я тебя успокоить пришел, потому что и ты мне дорог. Я очень тебя люблю, Парфен. А теперь уйду и никогда не приду. Прощай.

Князь встал.

— Посиди со мной, — тихо сказал Парфен, не подымаясь с места и склонив голову на правую ладонь, — я тебя давно не видал.

Князь сел. Оба опять замолчали.

— Я, как тебя нет предо мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич. В эти три месяца, что я тебя не видал, каждую минуту на тебя злобился, ей-богу. Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь! Вот как. Теперь ты четверти часа со мной не сидишь, а уж вся злоба моя проходит, и ты мне опять по-прежнему люб. Посиди со мной…

— Когда я с тобой, то ты мне веришь, а когда меня нет, то сейчас перестаешь верить и опять подозреваешь. В батюшку ты! — дружески усмехнувшись и стараясь скрыть свое чувство, отвечал князь.

— Я твоему голосу верю, как с тобой сижу. Я ведь понимаю же, что нас с тобой нельзя равнять, меня да тебя…

— Зачем ты это прибавил? И вот опять раздражился, — сказал князь, дивясь на Рогожина.

— Да уж тут, брат, не нашего мнения спрашивают, — отвечал тот, — тут без нас положили. Мы вот и любим тоже порозну, во всем то есть разница, — продолжал он тихо и помолчав. — Ты вот жалостью, говоришь, ее любить. Никакой такой во мне нет к ней жалости. Да и ненавидит она меня пуще всего. Она мне теперь во сне снится каждую ночь: всё, что она с другим надо мной смеется. Так оно, брат, и есть. Со мной к венцу идет, а и думать-то обо мне позабыла, точно башмак меняет. Верить ли, пять дней ее не видал, потому что ехать к ней не смею; спросит: «Зачем пожаловал?». Мало она меня срамила…

— Как срамила? Что ты?

— Точно не знает! Да ведь вот с тобою же от меня бежала «из-под венца», сам сейчас выговорил.

— Ведь ты же сам не веришь, что…

— Разве она с офицером, с Земтюжниковым, в Москве меня не срамила? Наверно знаю, что срамила, и уж после того, как венцу сама назначила срок.

— Быть не может! — вскричал князь.

— Верно знаю, — с убеждением подтвердил Рогожин. — Что, не такая, что ли? Это, брат, нечего и говорить, что не такая. Один это только вздор. С тобой она будет не такая, и сама, пожалуй, этакому делу ужаснется, а со мной вот именно такая. Ведь уж так. Как на последнюю самую шваль на меня смотрит. С Келлером, вот с этим офицером, что боксом дрался, так наверно знаю, для одного смеху надо мной сочинила… Да ты не знаешь еще, что она надо мной в Москве выделывала! А денег-то, денег сколько я перевел…

— Да… как же ты теперь женишься!.. Как потом-то будешь? — с ужасом спросил князь.

Рогожин тяжело и страшно поглядел на князя и ничего не ответил.

— Я теперь уж пятый день у ней не был, — продолжал он, помолчав с минуту. — Всё боюсь, что выгонит. «Я, говорит, еще сама себе госпожа; захочу, так и совсем тебя прогоню, а сама за границу поеду» (это уж она мне говорила, что за границу-то поедет, — заметил он как бы в скобках и как-то особенно поглядев в глаза князю); иной раз, правда, только пужает, всё ей смешно на меня отчего-то. А в другой раз и в самом деле нахмурится, насупится, слова не выговорит; я вот этого-то и боюсь. Ономнясь подумал: стану приезжать не с пустыми руками, — так только ее насмешил, а потом и в злость даже вошла. Горничной Катьке такую мою одну шаль подарила, что хоть и в роскоши она прежде живала, а может, такой еще и не видывала. А о том, когда венчаться, и заикнуться нельзя. Какой тут жених, когда и просто приехать боится? Вот и сижу, а невтерпеж станет, так тайком да крадучись мимо дома ее по улице и хожу или за углом где прячусь. Ономнясь чуть не до свету близ ворот ее продежурил, — померещилось что-то мне тогда. А она, знать, подглядела в окошко: «Что же бы ты, говорит, со мной сделал, кабы обман увидал?». Я не вытерпел да и говорю: «Сама знаешь».

— Что же знает?

— А почему и я-то знаю! — злобно засмеялся Рогожин. — В Москве я ее тогда ни с кем не мог изловить, хоть и долго ловил. Я ее тогда однажды взял да и говорю: «Ты под венец со мной обещалась, в честную семью входишь, а знаешь ты теперь кто такая? Ты, говорю, вот какая!».

— Ты ей сказал?

— Сказал.

— Ну?

— «Я тебя, говорит, теперь и в лакеи-то к себе, может, взять не захочу, не то что женой твоей быть». — «А я, говорю, так не выйду, один конец!» — «А я, говорит, сейчас Келлера позову, скажу ему, он тебя за ворота и вышвырнет». Я и кинулся на нее да тут же до синяков и избил.

— Быть не может! — вскричал князь.

— Говорю: было, — тихо, но сверкая глазами подтвердил Рогожин. — Полторы сутки ровно не спал, не ел, не пил, из комнаты ее не выходил, на коленки перед ней становился: «Умру, говорю, не выйду, пока не простишь, а прикажешь вывести — утоплюсь; потому — что я без тебя теперь буду?». Точно сумасшедшая она была весь тот день, то плакала, то убивать меня собиралась ножом, то ругалась надо мной. Залёжева, Келлера, и Земтюжникова, и всех созвала, на меня им показывает, срамит. «Поедемте, господа, всей компанией сегодня в театр, пусть он здесь сидит, коли выйти не хочет, я для него не привязана. А вам здесь, Парфен Семеныч, чаю без меня подадут, вы, должно быть, проголодались сегодня». Воротилась из театра одна: «Они, говорит, трусишки и подлецы, тебя боятся да и меня пугают: говорят, он так не уйдет, пожалуй, зарежет. А я вот как в спальню пойду, так дверь и не запру за собой: вот как я тебя боюсь! Чтобы ты знал и видел это! Пил ты чай?» — «Нет, говорю, и не стану». — «Была бы честь приложена, а уж очень не идет к тебе это». И как сказала, так и сделала, комнату не заперла. Наутро вышла — смеется: «Ты с ума сошел, что ли? — говорит. — Ведь этак ты с голоду помрешь?» — «Прости, говорю». — «Не хочу прощать, не пойду за тебя, сказано. Неужто ты всю ночь на этом кресле сидел, не спал?» — «Нет, говорю, не спал», — «Как умен-то! А чай пить и обедать опять не будешь?» — «Сказал не буду — прости!» — «Уж как это к тебе не идет, говорит, если б ты только знал, как к корове седло. Уж не пугать ли ты меня вздумал? Экая мне беда какая, что ты голодный просидишь; вот испугал-то!». Рассердилась, да ненадолго, опять шпынять меня принялась. И подивился я тут на нее, что это у ней совсем этой злобы нет? А ведь она зло помнит, долго на других зло помнит! Тогда вот мне в голову и пришло, что до того она меня низко почитает, что и зла-то на мне большого держать не может. И это правда. «Знаешь ты, говорит, что такое папа римский?» — «Слыхал, говорю». «Ты, говорит, Парфен Семеныч, истории всеобщей ничего не учился». — «Я ничему, говорю, не учился». — «Так вот я тебе, говорит, дам прочесть: был такой одни папа и на императора одного рассердился, и тот у него три дня, не пивши, не евши, босой, на коленках, пред его дворцом простоял, пока тот ему не простил; так ты думаешь, что тот император в эти три дня, на колонках-то стоя, про себя передумал и какие зароки давал?.. Да постой, говорит, я тебе сама про это прочту!». Вскочила, принесла книгу: «Это стихи, говорит», и стала мне в стихах читать о том, как этот император в эти три дня заклинался отомстить тому папе. «Неужели, говорит, это тебе не нравится, Парфен Семенович?» — «Это всё верно, говорю, что ты прочла». — «Ага, сам говоришь, что верно, значит, и ты, может, зароки даешь, что: „выйдет она за меня, тогда-то я ей всё и припомню, тогда-то и натешусь над ней!“» — «Не знаю, говорю, может, и думаю так». — «Как не знаешь?» — «Так, говорю, не знаю, не о том мне всё теперь думается». — «А о чем же ты теперь думаешь?» — «А вот встанешь с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобою слежу; прошумит твое платье, а у меня сердце падает, а выйдешь из комнаты, я о каждом твоем словечке вспоминаю, и каким голосом, и что сказала, а ночь всю эту ни о чем и не думал, всё слушал, как ты во сне дышала да как раза два шевельнулась.» — «Да ты, — засмеялась она, — пожалуй, и о том, что меня избил, не думаешь и не помнишь?» — «Может, говорю, и думаю, не знаю». — «А коли не прощу и за тебя не пойду?» — «Сказал, что утоплюсь». — «Пожалуй, еще убьешь перед этим…». Сказала и задумалась. Потом осердилась и вышла. Через час выходит ко мне такая сумрачная. «Я, говорит, пойду за тебя, Парфен Семенович, и не потому, что боюсь тебя, а всё равно погибать-то. Где ведь и лучше-то? Садись, говорит, тебе сейчас обедать подадут. А коли выйду за тебя, прибавила, то я тебе верною буду женой, в этом не сомневайся и не беспокойся». Потом помолчала и говорит: «Все-таки ты не лакей; я прежде думала, что ты совершенный, как есть, лакей». Тут и свадьбу назначила, а через неделю к Лебедеву от меня и убежала сюда. Я как приехал, она и говорит: «Я от тебя не отрекаюсь совсем; я только подождать еще хочу, сколько мне будет угодно, потому я всё еще сама себе госпожа. Жди и ты, коли хочешь». Вот как у нас теперь… Как ты обо всем этом думаешь, Лев Николаевич?

— Сам как ты думаешь? — переспросил князь, грустно смотря на Рогожина.

— Да разве я думаю! — вырвалось у того. Он хотел было еще что-то прибавить, но промолчал в неисходной тоске.

Князь встал и хотел опять уходить.

— Я тебе все-таки мешать не буду, — тихо проговорил он, почти задумчиво, как бы отвечая какой-то своей внутренней, затаенной мысли.

— Знаешь, что я тебе скажу! — вдруг одушевился Рогожин, и глаза его засверкали. — Как это ты мне так уступаешь, не понимаю? Аль уж совсем ее разлюбил? Прежде ты все-таки был в тоске; я ведь видел. Так для чего же ты сломя-то голову сюда теперь прискакал? Из жалости? (И лицо его искривилось в злую насмешку). Хе-хе!

— Ты думаешь, что я тебя обманываю? — спросил князь.

— Нет, я тебе верю, да только ничего тут не понимаю. Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй, еще пуще моей любви!

Что-то злобное и желавшее непременно сейчас же высказаться загорелось в лице его.

— Что же, твою любовь от злости не отличишь, — улыбнулся князь, — а пройдет она, так, может, еще пуще беда будет. Я, брат Парфен, уж это тебе говорю…

— Что зарежу-то?

Князь вздрогнул.

— Ненавидеть будешь очень ее за эту же теперешнюю любовь, за всю эту муку, которую теперь принимаешь. Для меня всего чуднее то, как она может опять идти за тебя? Как услышал вчера — едва поверил, и так тяжело мне стало. Ведь уж два раза она от тебя отрекалась и из-под венца убегала, значит, есть же предчувствие!.. Что же ей в тебе-то теперь? Неужели твои деньги? Вздор это. Да и деньги-то небось сильно уж порастратил. Неужто, чтобы только мужа найти? Так ведь она могла бы и кроме тебя найти. Всякого, кроме тебя, лучше, потому что ты и впрямь, пожалуй, зарежешь, и она уж это слишком, может быть, теперь понимает. Что ты любишь-то ее так сильно? Правда, вот это разве… Я слыхивал, что есть такие, что именно этакой любви ищут… только…

Князь остановился и задумался.

— Что ты опять усмехнулся на отцов портрет? — спросил Рогожин, чрезвычайно пристально наблюдавший всякую перемену, всякую беглую черту в лице князя.

— Чего я усмехнулся? А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно наживая. Да много-много что старые бы книги когда похвалил, да двуперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости…

— Насмехайся. И вот точь-в-точь она это же самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала! Чудно, как вы во всем заодно теперь…

— Да разве она уж была у тебя? — с любопытством спросил князь.

— Была. На портрет долго глядела, про покойника расспрашивала. «Ты вот точно такой бы и был, — усмехнулась мне под конец, — у тебя, говорит, Парфен Семеныч, сильные страсти, такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь, на каторгу, улетел, если б у тебя тоже ума не было, потому что у тебя большой ум есть, говорит» (так и сказала, "от веришь или нет? В первый раз от нее такое слово услышал!). «Ты всё это баловство теперешнее скоро бы и бросил. А так как ты совсем необразованный человек, то и стал бы деньги копить, и сел бы, как отец, в этом доме с своими скопцами; пожалуй бы, и сам в их веру под конец перешел, и уж так бы ты свои деньги полюбил, что и не два миллиона, а, пожалуй бы, и десять скопил, да на мешках своих с голоду бы и помер, потому у тебя во всем страсть, всё ты до страсти доводишь». Вот точно так и говорила, почти точь-в-точь этими словами. Никогда еще до этого она так со мной не говорила! Она ведь со мной всё про вздоры говорит али насмехается; да и тут смеясь начала, а потом такая стала сумрачная; весь этот дом ходила осматривала и точно пужалась чего. «Я всё это переменю, говорю, и отделаю, а то и другой дом к свадьбе, пожалуй, куплю», — «Ни-ни, говорит, ничего здесь не переменять, так и будем жить. Я подле твоей матушки, говорит, хочу жить, когда женой твоей стану». Повел я ее к матушке, — была к ней почтительна, как родная дочь. Матушка и прежде, вот уже два года, точно как бы не в полном рассудке сидит (больная она), а по смерти родителя и совсем как младенцем стала, без разговору: сидит без ног и только всем, кого увидит, с места кланяется; кажись, не накорми ее, так она и три дня не спохватится. Я матушкину правую руку взял, сложил: «Благословите, говорю, матушка, со мной к венцу идет»; так она у матушки руку с чувством поцеловала, «много, говорит, верно, твоя мать горя перенесла». Вот эту книгу у меня увидала: "Что это ты, «Русскую историю» стал читать? (А она мне и сама как-то раз в Москве говорила: «Ты бы образил себя хоть бы чем, хоть бы „Русскую историю“ Соловьева прочел, ничего-то ведь ты не знаешь»). Это ты хорошо, сказала, так и делай, читай. Я тебе реестрик сама напишу, какие тебе книги перво-наперво надо прочесть; хочешь или нет?". И никогда-то, никогда прежде она со мной так не говорила, так что даже удивила меня; в первый раз как живой человек вздохнул.

— Я этому очень рад, Парфен, — сказал князь с искренним чувством, — очень рад. Кто знает, может, бог вас и устроит вместе.

— Никогда не будет того! — горячо вскричал Рогожин.

— Слушай, Парфен, если ты так ее любишь, неужто не захочешь ты заслужить ее уважение? А если хочешь, так неужели не надеешься? Вот я давеча сказал, что для меня чудная задача: почему она идет за тебя? Но хоть я и не могу разрешить, но все-таки несомненно мне, что тут непременно должна же быть причина достаточная, рассудочная. В любви твоей она убеждена; но наверно убеждена и в некоторых твоих достоинствах. Иначе быть ведь не может! То, что ты сейчас сказал, подтверждает это. Сам ты говоришь, что нашла же она возможность говорить с тобой совсем другим языком, чем прежде обращалась и говорила. Ты мнителен и ревнив, потому и преувеличил всё, что заметил дурного. Уж конечно, она не так дурно думает о тебе, как ты говоришь. Ведь иначе значило бы, что она сознательно в воду или под нож идет, за тебя выходя. Разве может быть это? Кто сознательно в воду или под нож идет?

С горькою усмешкой прослушал Парфен горячие слова князя. Убеждение его, казалось, было уже непоколебимо поставлено.

— Как ты тяжело смотришь теперь на меня, Парфен! — с тяжелым чувством вырвалось у князя.

— В воду или под нож! — проговорил тот наконец. — Хе! Да потому-то и идет за меня, что наверно за мной нож ожидает! Да неужто уж ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился, в чем тут всё дело?

— Не понимаю я тебя.

— Что к, может, и впрямь не понимает, хе-хе! Говорят же про тебя, что ты… того. Другого она любит, — вот что пойми! Точно так, как я ее люблю теперь, точно так же она другого теперь любит. А другой этот знаешь ты кто? Это ты! Что, не знал, что ли?

— Я!

— Ты. Она тебя тогда, с тех самых пор, с именин-то, и полюбила. Только она думает, что выйти ей за тебя невозможно, потому что она тебя будто бы опозорит и всю судьбу твою сгубит. «Я, говорит, известно какая». До сих пор про это сама утверждает. Она всё это мне сама так прямо в лицо и говорила. Тебя сгубить и опозорить боится, а за меня, значит, ничего, можно выйти, — вот каково она меня почитает, это тоже заметь!

— Да как же она от тебя ко мне бежала, а… от меня…

— А от тебя ко мне! Хе! Да мало ли что войдет ей вдруг в голову! Она вся точно в лихорадке теперь. То мне кричит: «За тебя как в воду иду. Скорей свадьбу!». Сама торопит, день назначает, а станет подходить время — испужается, али мысли другие пойдут — бог знает, ведь ты видел же: плачет, смеется, в лихорадке бьется. Да что тут чудного, что она и от тебя убежала? Она от тебя и убежала тогда, потому что сама спохватилась, как тебя сильно любит. Ей не под силу у тебя стало. Ты вот сказал давеча, что я ее тогда в Москве разыскал; неправда — сама ко мне от тебя прибежала: «Назначь день, говорит, я готова! Шампанского давай! К цыганкам едем!.. — кричит!». Да не было бы меня, она давно бы уж в воду кинулась; верно говорю. Потому и не кидается, что я, может, еще страшнее воды. Со зла и идет за меня… коли выйдет, так уж верно говорю, что со зла выйдет.

— Да как же ты… как же ты?.. — вскричал князь и не докончил. Он с ужасом смотрел на Рогожина.

— Что же не доканчиваешь, — прибавил тот осклабившись, — а хочешь, скажу, что ты вот в эту самую минуту про себя рассуждаешь: «Ну как же ей теперь за ним быть? Как ее к тому допустить?». Известно, что думаешь…

— Я не за тем сюда ехал, Парфен, говорю тебе, не то у меня в уме было…

— Это может, что не за тем и не то в уме было, а только теперь оно уж наверно стало за тем, хе-хе! Ну, довольно! Что ты так опрокинулся? Да неужто ты и впрямь того не знал? Дивишь ты меня!

— Всё это ревность, Парфен, всё это болезнь, всё это ты безмерно преувеличил… — пробормотал князь в чрезвычайном волнении. — Чего ты?

— Оставь, — проговорил Парфен и быстро вырвал из рук князя ножик, который тот взял со стола, подле книги, и положил его опять на прежнее место.

— Я как будто знал, когда въезжал в Петербург, как будто предчувствовал… — продолжал князь. — Не хотел я ехать сюда! Я хотел всё это здешнее забыть, из сердца прочь вырвать! Ну, прощай… Да что ты!

Говоря, князь в рассеянности опять было захватил в руки со стола тот же ножик, и опять Рогожин его вынул у него из рук и бросил на стол. Это был довольно простой формы ножик, с оленьим черенком, нескладной, с лезвием вершка в три с половиной, соответственной ширины.

Видя, что князь обращает особенное внимание на то, что у него два раза вырывают из рук этот нож, Рогожин с злобною досадой схватил его, заложил в книгу и швырнул книгу на другой стол.

— Ты листы, что ли, им разрезаешь? — спросил князь, но как-то рассеянно, всё еще как бы под давлением сильной задумчивости.

— Да, листы.

— Это ведь садовый нож?

— Да, садовый. Разве садовым нельзя разрезать листы?

— Да он… совсем новый.

— Ну что ж, что новый? Разве я не могу сейчас купить новый нож? — в каком-то исступлении вскричал наконец Рогожин, раздражавшийся с каждым словом.

Князь вздрогнул и пристально поглядел на Рогожина.

— Эк ведь мы! — засмеялся он вдруг, совершенно опомнившись. — Извини, брат, меня, когда у меня голова так тяжела, как теперь, и эта болезнь… я совсем, совсем становлюсь такой рассеянный и смешной. Я вовсе не об этом и спросить-то хотел… не помню о чем. Прощай…

— Не сюда, — сказал Рогожин.

— Забыл!

— Сюда, сюда, пойдем, я укажу.